ポケマルには、実に様々な農畜水産物が集まっています。野菜や果物や魚介類といった生鮮食品に、加工食品、切り花や鉢植えなど観賞用の植物もあります。しかし、毎週千件を超える新規出品、総勢1万件にものぼる検索結果の中では、なかなか見つけてもらえない商品も多いです。

しかし、それではもったいない! というワケで、この記事「試食会」シリーズでは、ポケマル山を編集部員が掘り起こし、まだ見ぬ奥深き世界に足を踏み入れていきます。

今回のテーマに選んだのは「食用塩」。

食用塩は、砂糖や胡椒や食用油などの他の調味料と違い、植物性食品でもなく、動物性食品でもありません。しかし、農産物や水産物と同様に、人間が自然界の恵みから精製して得る食品であることには違いありません。

ポケマルには、塩の生産者さんも登録して販売をしてくださっています。製法や原料、できあがる塩の成分や味わいも、きっとそれぞれに異なるはず。それを確かめるべく、また、私たち自身が塩の世界を楽しむべく、晴天のとある日とある公園に、いつものメンバーが白米持参で集まりました。

本日の塩3種をご紹介

はじめに、今回の企画のために購入した3種類の塩を紹介します。全て日本の海水から製造された「海塩」ですが、原材料や製法はそれぞれ異なります。

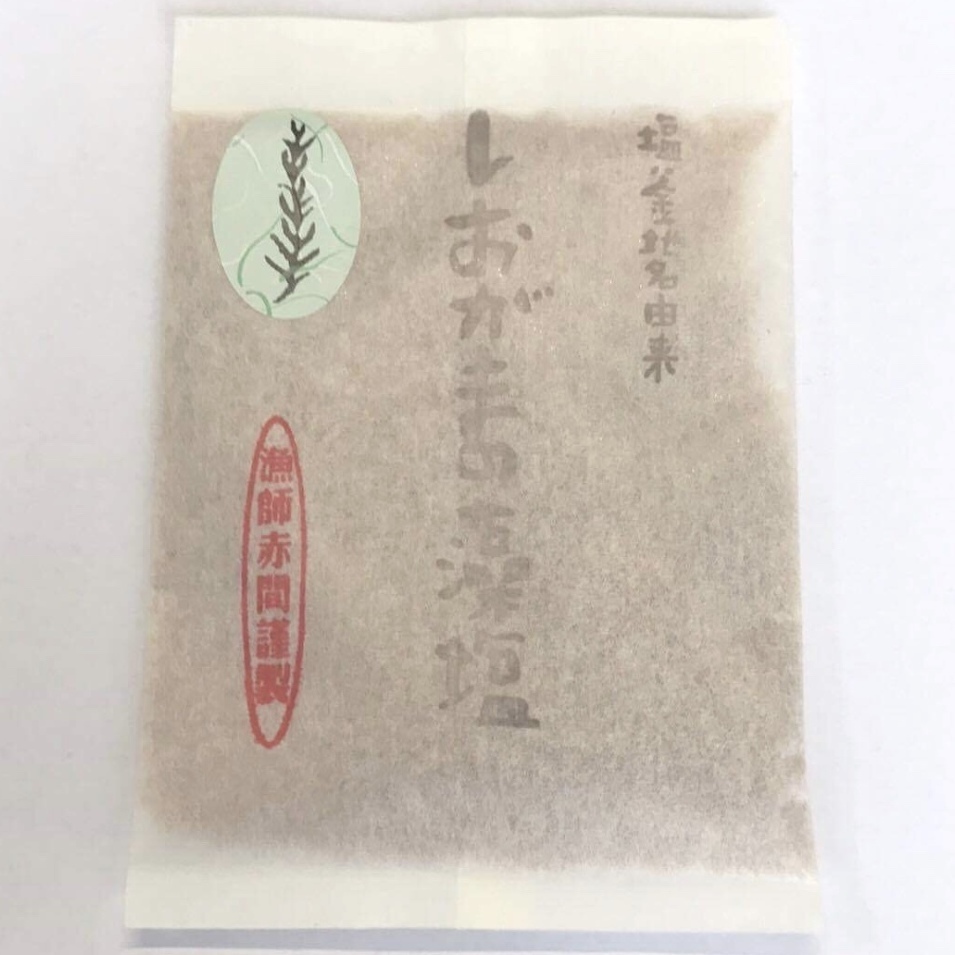

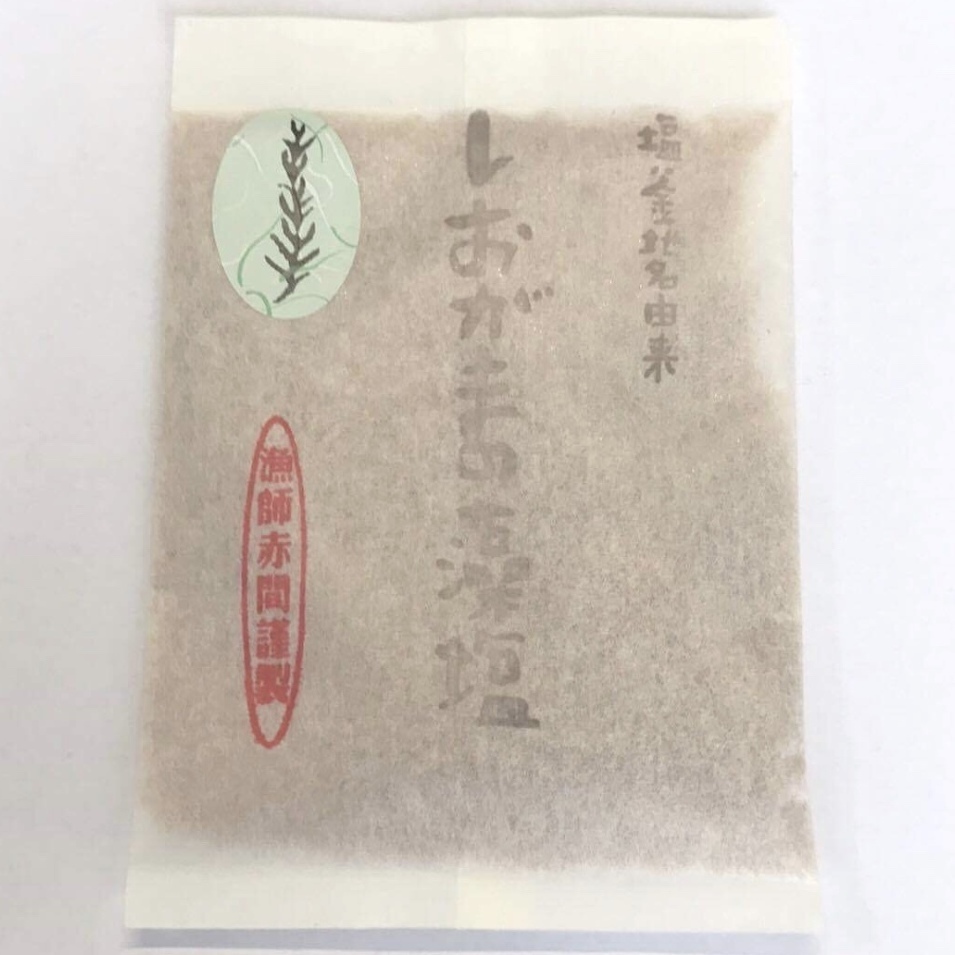

①しおがまの藻塩

塩釜地名由来のしおがまの藻塩は海水と海藻アカモクを併せて炊き上げた手作りのお塩です

ナトリウムが精製塩の半分以下で体に優しいお塩です

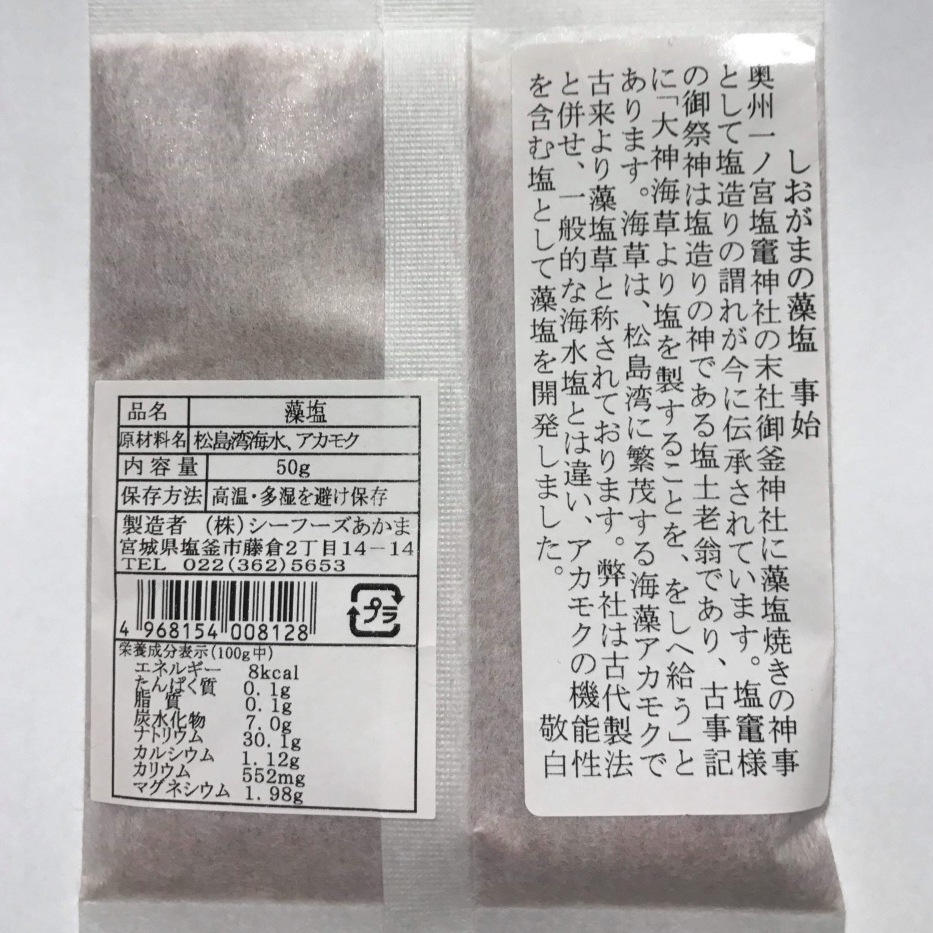

購入商品その1は、宮城県塩釜市・シーフーズあかま 赤間俊介さんの『しおがまの藻塩と香り藻塩3種セット』です。

「藻塩」とは、海藻から得られた塩のこと。藻塩を製造する「藻塩焼き」は奈良時代以前からある製塩法のひとつで、地域により原料や製法は少しずつ異なります。原料に使われるのは、ホンダワラ類(ホンダワラ科ホンダワラ属)やヒジキなどの海藻。そこに何度も海水をかけて乾燥させたものを焼き、塩分を多量に含んだ灰を煮詰めることで塩を得る方法や、海藻を海水に浸し、出汁をとりながら煮詰めて塩を得る方法などがあるようです。

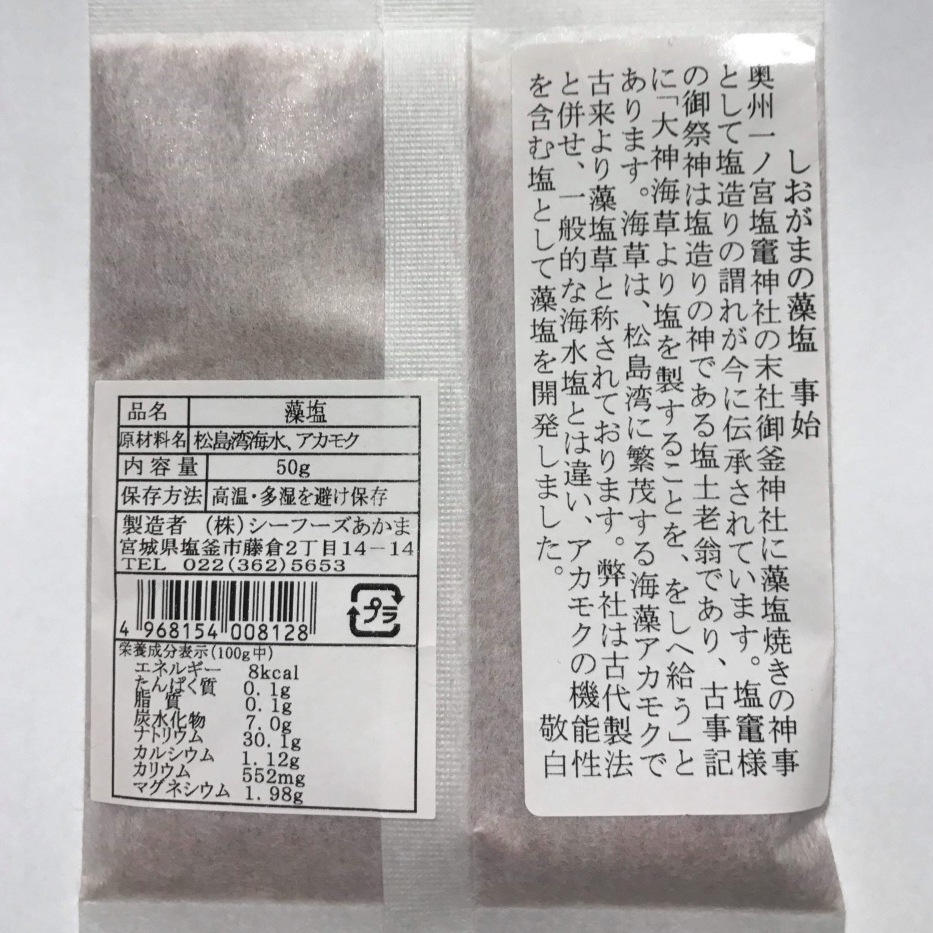

『しおがまの藻塩』は、「塩を炊く竈(かまど)」が地名の由来となった塩釜市で、アカモク(ホンダワラ科ホンダワラ属の海藻)やワカメなどの海藻の養殖を行う赤間さんがプロデュースした藻塩。原材料表示は「松島湾海水、アカモク」で、パッケージ裏面にはこんな由緒が書かれています。

しおがまの藻塩 事始

奥州一宮塩竈神社の末社御釜神社に藻塩焼きの神事として塩造りの謂れが今に伝承されています。塩竃様のご祭神は塩造りの神である塩士老翁であり、古事記に「大神海藻より塩を製することを、をしへ給う」とあります。海藻は、松島湾に繁茂する海藻アカモクで古来より藻塩草と称されております。弊社は古代製法と併せ、一般的は海水塩とは違い、アカモクの機能性を含む塩として藻塩を開発しました。 敬白

古事記の時代から大切に繋いできた歴史背景を知ると、手ざわりの良い品のあるパッケージに、さらに清廉とした印象が加わりました。

参考:食材魚介大百科 第4巻, 平凡社, 2000年、藻塩の会ホームページ>藻塩とは

②球美の塩

沖縄本島の南西100kmにある美しい海に囲まれた久米島の沖、水深612mより汲み上げられた海洋深層水を100%使用し、栄養分をそのままに、素材のうまみを生かすよう直火を使わずに濃縮、蒸発、天日干しにより仕上げたのが「球美の塩」です。

購入商品その2は、沖縄県久米島町・久米島海洋深層水開発株式会社 安里一月さんの『球美(くみ)の塩』です。

一番の特徴は、「海洋深層水」を使用していること。海洋深層水とは、一般的に水深200m以深の、太陽光の届かない深海にある海水を指します。プランクトンなどによる光合成が行われないため有機物が少なく、また、大気や陸からの水による影響も受けないことから、年間通して清浄で、多種類のミネラルや無機栄養塩を含んでいます。

『球美の塩』は、久米島沖の深さ612mからくみ上げた海水を、スチームで加熱し凝縮して、天日干しで仕上げた塩。原材料表示は、「海水(海洋深層水)」です。

原料も製法もパッケージも、今回集めた他2種とは明らかに性格が異なる塩であることはこの時点で明白。食べ比べが楽しみです。

参考:球美の水ホームページ>久米島海洋深層水とは

③おくだ荘の井田塩

日本一透明な海水を、焚き火の火力だけで煮詰めること13時間。ほんの少しの生産量に、ひたすらこだわりを込めた自然海塩です。

購入商品その3は、静岡県沼津市・西伊豆民宿「おくだ荘」 弓削美幸さんの『おくだ荘の井田塩』です。

駿河湾越しに富士山を望む井田地区は、人口40人弱の小規模な集落です。この地は海水がとてもきれいなことで知られ、環境省の水質調査では沖縄などと並び最上級の評価を受けています。

『おくだ荘の井田塩』の始まりは、20年近く前。弓削さんのお父様が、井田で作られた塩を詠んだ約1500年前の和歌を見つけたことでした。その後、民宿「おくだ荘」を営む傍ら、村おこしのために製塩に挑んだそうです。

製法は、「平窯式」。原材料表示は、「海水」です。井田のきれいな海水を、天然の薪の焚火で1日13時間じっくりと煮詰めて作られます。季節や天候、海流や薪の種類など、その時々の状況をみながら、薪割りも温度調節も何もかも人間の手で行われ、1日に製造できるのはわずか3〜4kg。

「全く同じお塩は二度とつくれません」と言うほど、繊細で貴重なお塩、大切にいただきます。

参考:おくだ荘の井田塩ホームページ

3種の塩を観察してみる

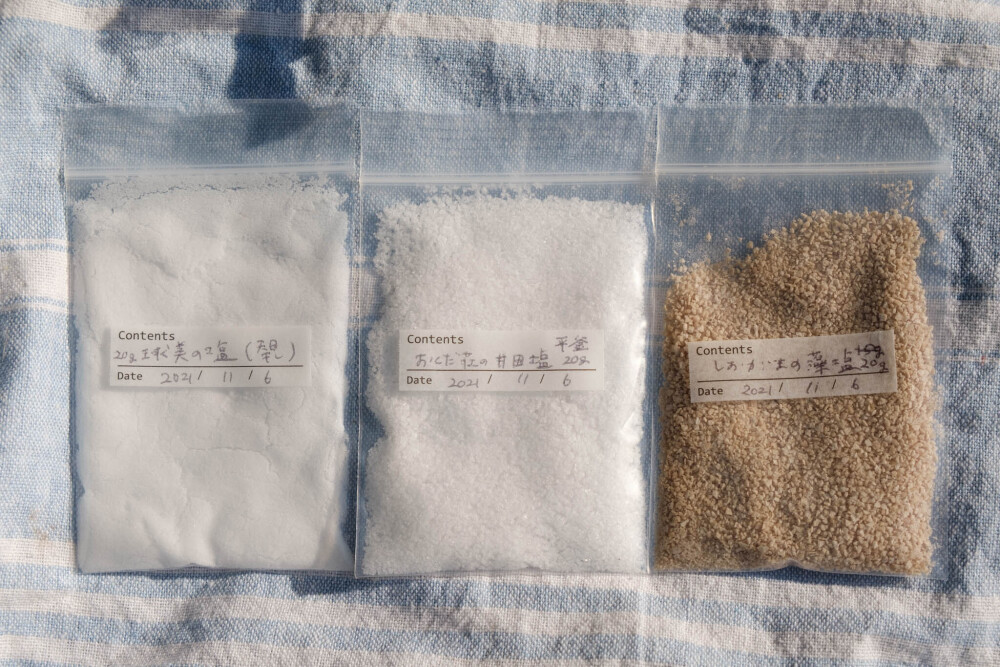

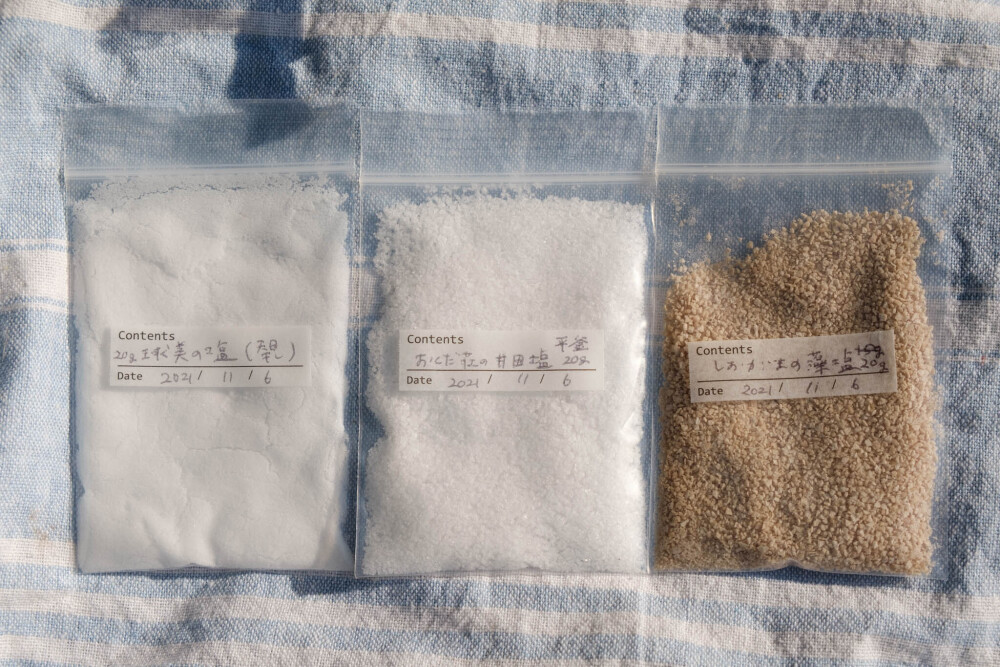

写真左から、球美の塩、井田塩、藻塩

まずは観察から。3種の塩を透明袋に小分けにして並べると、それぞれとても個性的な外見をしていることがわかります。結晶の大きさや質感などを詳しく見ていきましょう。

写真左から、藻塩、球美の塩、井田塩

『しおがまの藻塩』(以下「藻塩」と表記)と『おくだ荘の井田塩』(以下「井田塩」と表記)は、結晶が大きいです。質感は異なり、藻塩は粒が固めでサラサラ、井田塩は水分がありしっとりとしています。『球美の塩』は、とても細かい結晶です。質感はややしっとりめで、上白糖に似ています。

持参した白ごはんにぱらりとかけた直後はこんな感じ。

写真左から、藻塩、球美の塩、井田塩

色つきの藻塩は星の砂をふりかけたかのよう。粒子の細かい球美の塩は粉雪のようにふんわりと米粒に纏い、井田塩は日光をうけてキラキラと光って、どれも美しいです。

3種の塩を「塩むすび」で実食

ではいよいよ、3種類の個性的な塩を試食します。しかし、そのまま舐めるだけでは腹が満たされません。塩の味わいを阻害せず、なおかつ、塩のポテンシャルを最大限に引き出す食べ方とは——

そう、「塩むすび」です。試食会の様子は、部員たちの会話にてお届けします。

おくだ荘のコシヒカリで塩にぎり

写真:『おくだ荘の井田塩』商品ページより

今回は泣く泣くラップで握りました

(上)おくだ荘のコシヒカリわっぱごはん (下)ななつぼしのプレーンおにぎり

塩の味の違いはわかるのか?

おにぎりの△を活かし三カ所に塩を配置

いただきます!

変わり塩登場

塩むすびに苦戦する中、おがたはひとり違う塩の感想を述べ始めた

販売中の香り塩から3種を選んで注文。今回は、にんにく、スモーク、柚子の3種をセレクト

塩クイズしてみよう

うっかり大口を叩いてしまったおゝしろ(右)

いえーい

余裕綽々

まとめると・・・

関連商品

『しおがまの藻塩』関連商品

赤間俊介さんの商品をもっとみる

『球美の塩』関連商品

安里一月さんの商品をもっとみる

『おくだ荘の井田塩』関連商品

弓削美幸さんの商品をもっとみる

福岡県糸島市平川秀一さんの『またいちの塩』

平川 秀一さんの商品をもっとみる

文・写真=中川葵