夜光貝磨きを始める前に

調べてみると、夜光貝磨きに挑戦した人のレポートはすぐに多数見つけることができました。磨いた殻をさらに加工して、アクセサリーやインテリア雑貨を製作している人や、光を反射する特性を活かして釣り用の疑似餌(ルアー)にする人もいるようです。

夜光貝の研磨工程ざっくりメモ

まずはじめに、夜光貝の研磨に必要な道具・手順を整理します。

夜光貝の研磨工程

- 薬剤に漬けて塩酸処理:ものによっては何回も浸け込む様子

- 荒削り:光沢が出てくるまで表面を削る。かなり時間がかかるみたい。グラインダーを使っている人も多いようだ

- 仕上げ磨き:耐水ペーパーなどで丁寧に磨いていく

要するに、「溶かしたり、削ったりして、貝殻が光るまで研磨しよう」という方針のようです。

この段階で、どれだけの時間がかかるかは見当が付きません。既に実践した人のブログや動画サイトを拝見しても、所持する道具や環境によって作業時間もまちまち。あまり深く考えず、じっくりと気長にやっていくのが賢明かもしれませんね。

貝殻の塩酸処理からスタート

作業を開始したのは、木枯らしの吹く晩秋のことでした。まずは第一の工程、貝殻の表層を溶かすための塩酸処理です。用意したのは、ゴム手袋と酸性タイプの洗剤、バケツ。

※洗剤は商品記載の注意事項に従い取り扱ってください。絶対に「混ぜるな危険」! メガネやゴーグルも装着しましょう。

さっそくバケツに貝殻を入れ、塩酸タイプの洗剤をかけると、貝殻に触れた途端、緑色の洗剤が真っ白に変化しました! 次第に全体がぶくぶくと泡立ちはじめます。

貝殻の95%は炭酸カルシウムで作られているので、塩酸をかけると化学反応を起こし、二酸化炭素を発生させながら溶けていくのだとか。

貝殻全体が浸る程度まで洗剤を入れ、まんべんなくくぐらせてしばらく経つと、貝殻の色味にも変化が現れはじめました。茶褐色だった表面は、一部がエメラルドグリーンのような色味に。このまま1日放置します。

そして翌日、洗剤を洗い流した貝殻がこちら。

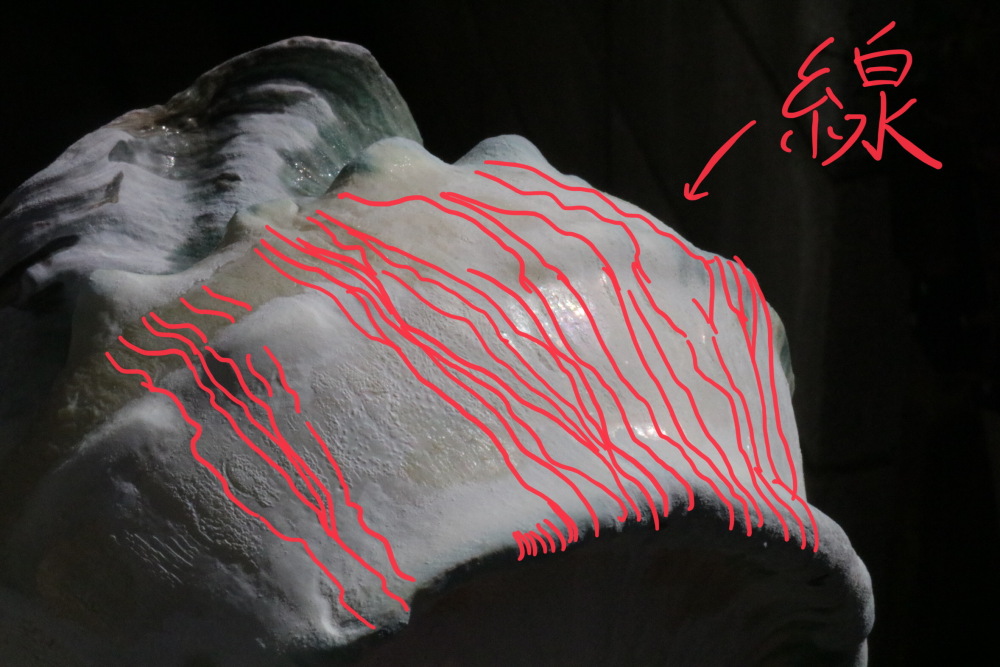

おお〜! 緑色の層がきれい

全体を覆っていた茶褐色の層は無くなり、白や青緑色の層に変化しました。

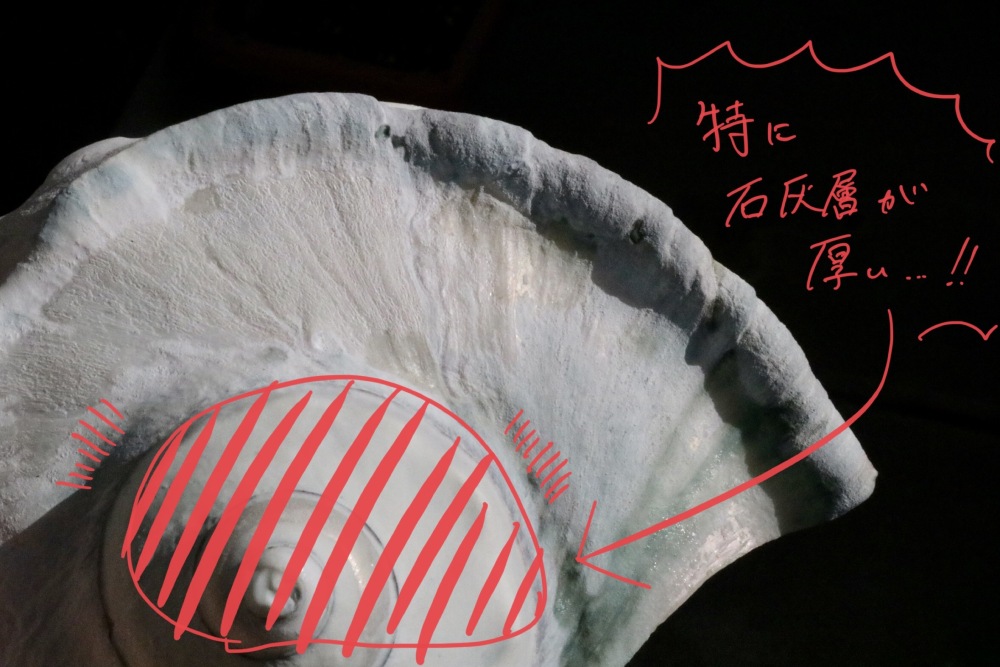

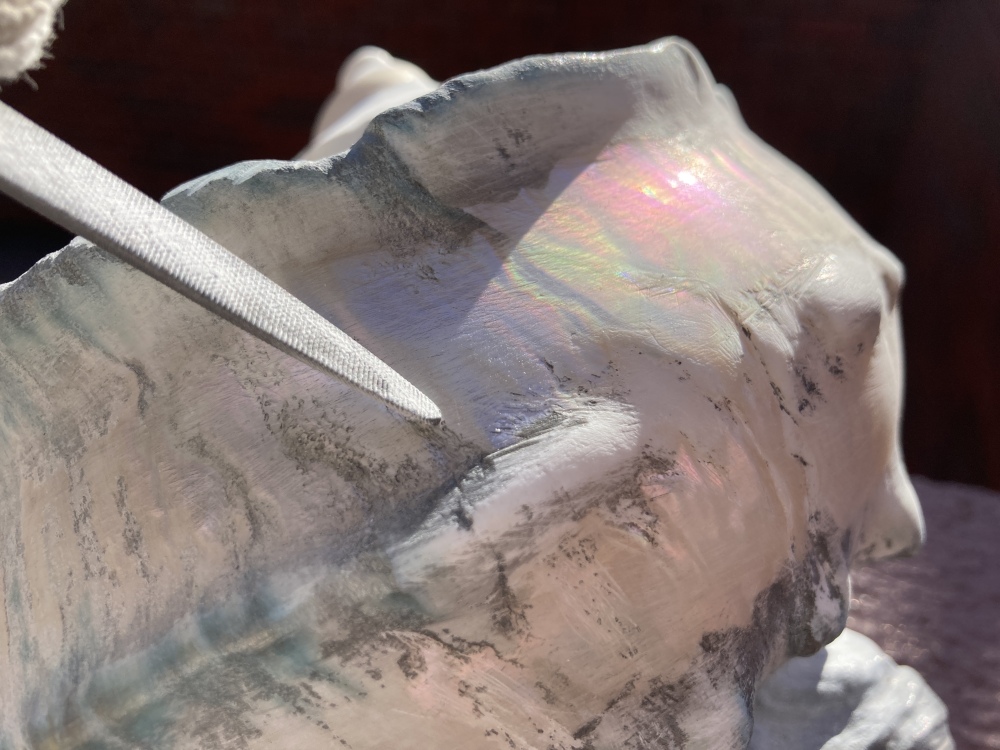

目を凝らすと白い部分の所々に虹色の光沢が。これが真珠層と呼ばれる部分のようです。光沢の無いマットな白地は石灰層です。石灰層の下に隠れていた真珠層が、部分的に露出してきたようですね。

まだまだ石灰層が厚かったため、もう一度塩酸処理をして、もう一晩様子をみます。

洗剤が足りなくなってしまったため、水で倍に希釈して使いました

翌日、貝殻をバケツから取り出し、丁寧に洗い流してみると——

細かい箇所はブラシを使って洗い流す

おお、1回目と比較して、青緑の部分が減り白さが際立ったように感じます。処理前と比べるとこのように。

左が未処理、右が2回の塩酸処理を経た貝殻

比べてみると一目瞭然ですね。洗剤に浸け置くだけで、こんなに変化をするものなのですね。

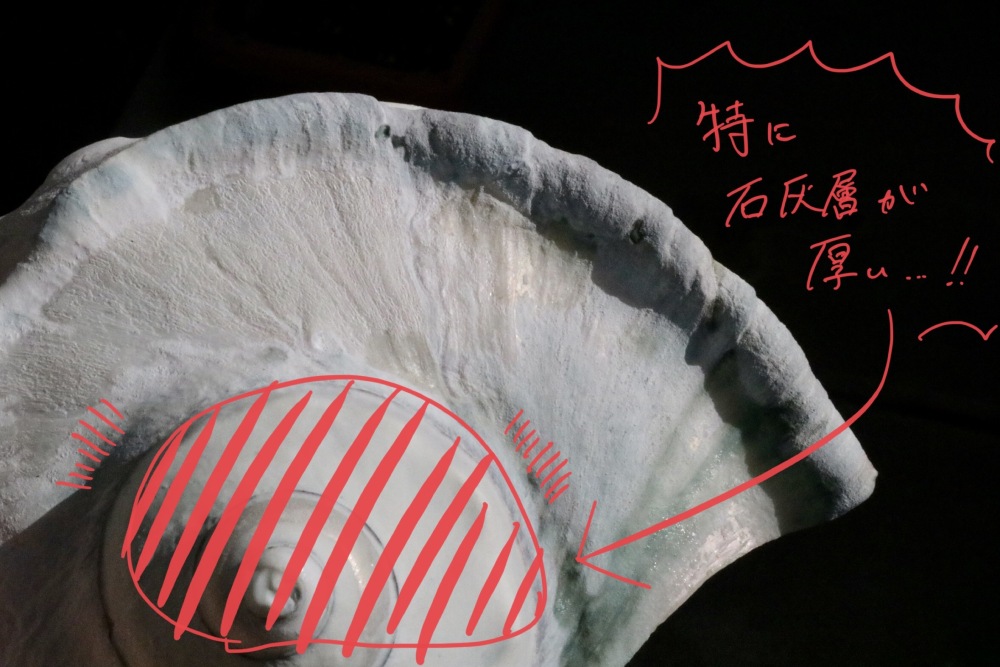

初めての夜光貝研磨なので、この状態の貝殻をよく観察してみました。

真珠層が覗いているのは上面の部分。両サイドの凸には青緑や茶の層が残っています。とぐろの内巻部分は特に石灰層が厚く、真珠層が見える部分はありませんでした。

夜光貝の荒削りに使ったヤスリあれこれ

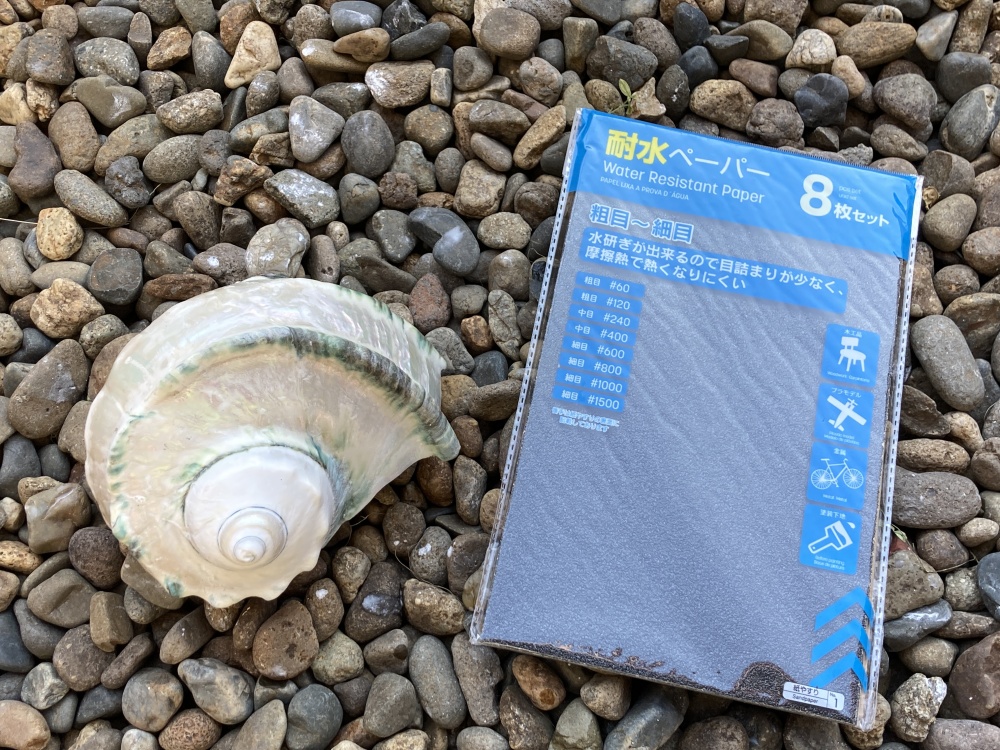

2回の漂白を終えたところで、本格的な研磨作業に入ります。削る作業に使う道具と言えば「ヤスリ」ですが、一体どんな道具が夜光貝に適しているのでしょう? とりあえず紙ヤスリから始めてみたところ——

紙ヤスリでは太刀打ちできず

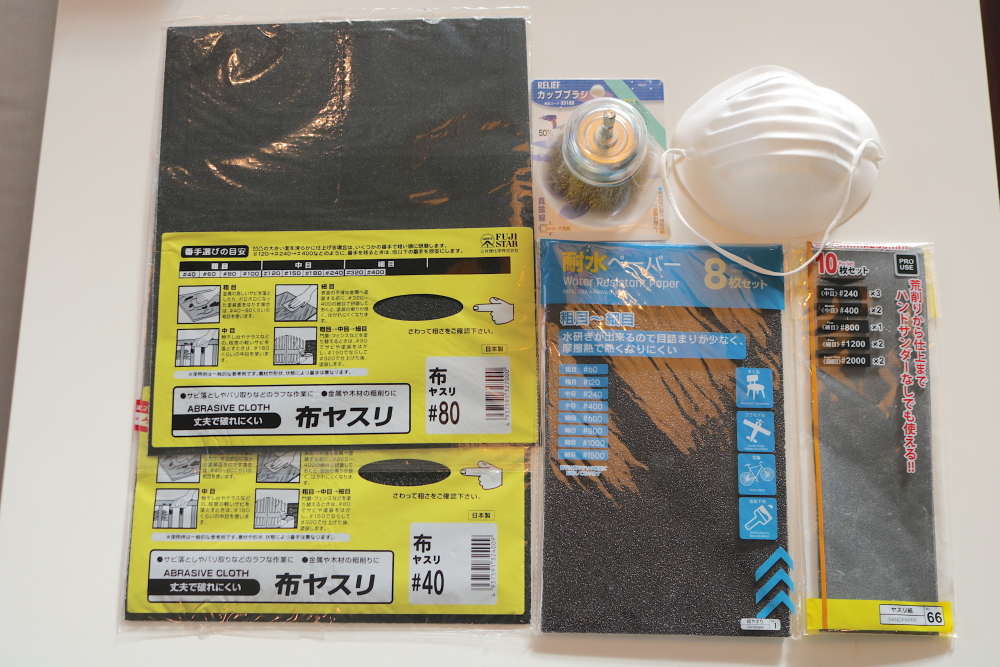

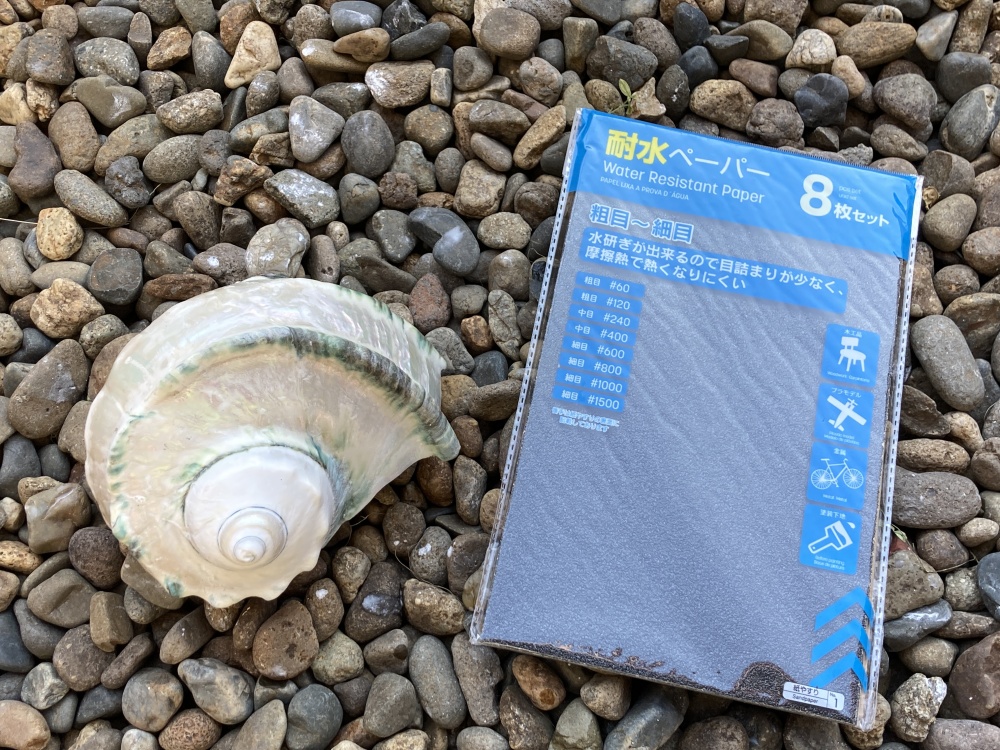

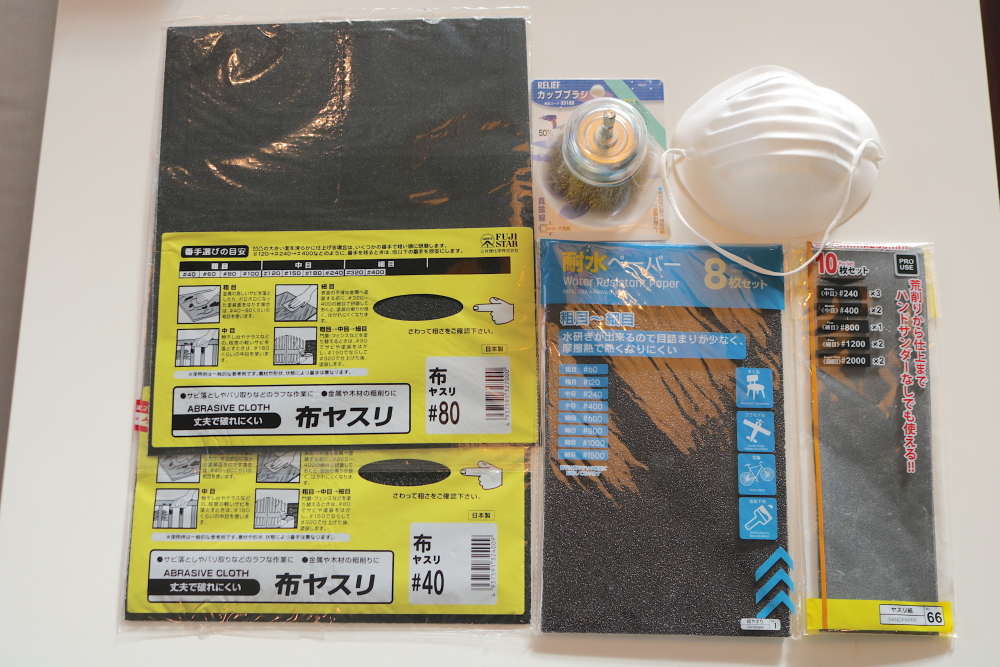

筆者が始めに用意した研磨道具はこちら↓

粉じん吸引を予防するための防じんマスクと安全メガネに、100円ショップで購入した紙ヤスリや耐水ペーパー各種です。

ヤスリは40番程度の粗い目から800番まで揃え、粗い目のヤスリで石灰層を削り、表面を観察しながら少しずつ細かい目に上げていく方針で進めてみたのですが……

ごしごしごし……ごしごし……ごし…? 嘘でしょ……

1時間ほど磨いても、何も変化がありません。

実際に作業をしてみたら、想像以上に石灰層がぶ厚いことに気がつきました。塩酸処理で容易く溶けていったイメージがあったので甘く見ていましたが、そもそも紙ヤスリの研磨力では、石灰層に太刀打ちできないようです。

【わかったこと②】紙ヤスリで石灰層に立ち向かうのは厳しい

金属ヤスリなら…いけるかも!

となると、金属ヤスリはどうでしょうか?

貝殻の背など、広く削りたいところには平たい金属ヤスリを当てて、

溝には棒状の金属ヤスリを当てて削っていきます。

すると、紙ヤスリを使用したときよりも粉じんがたくさん出てきました。紙ヤスリより金属ヤスリの方が効率的に削れそうです!

電動工具があったら時短できる…んん?

じっくり時間をかければ、手作業でも夜光貝研磨はできそうです。では、文明の利器を導入するとどうでしょうか。筆者秘蔵の研磨ギアを引っ張り出してきました。

電動ドリル

粉じんが飛び散らないよう、砥石をまめに浸水させ使用します

電動ドリルに砥石を装着して、広めの面を削ってみたところ、手作業と比べて楽ではありますが、劇的に楽になるわけではありませんでした。一方、均等な力で表面を整えられるので、細かい傷消しには便利でした。

リューター

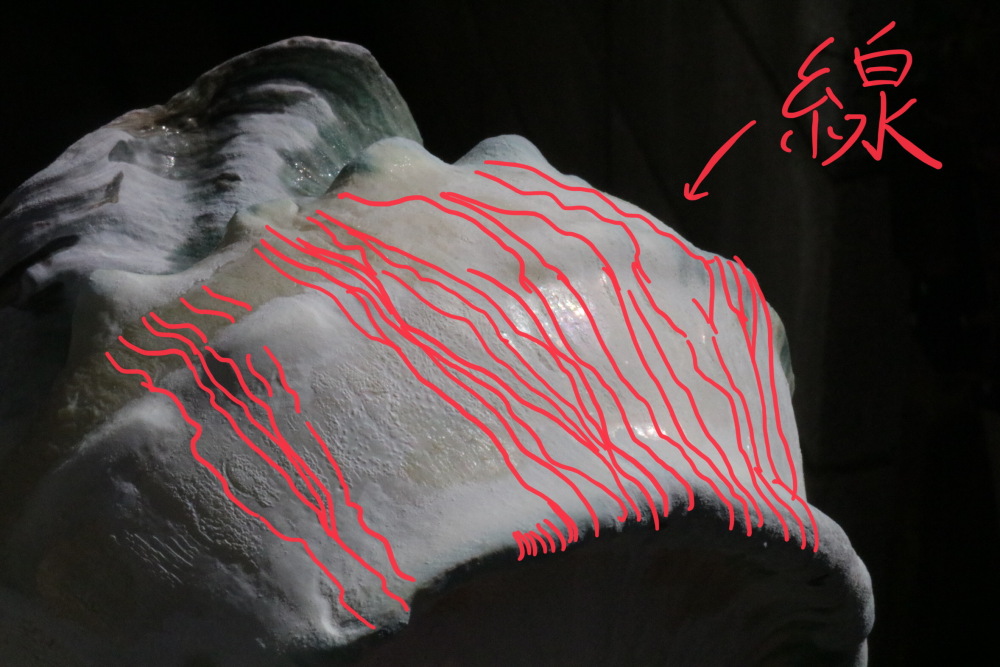

よく目をこらして見ると、夜光貝の殻にはいくつもの細い筋が入っています。これらをすべて手作業で彫りだすのは至難の業。そこで試してみたのは、プラモデルのバリ取り作業で活躍するハンディタイプのリューターです。

リューターがあればいくらかは楽になるかもと考えたのですが……

歯医者で聞き慣れたきゅいーん音が出ます

コリコリと削れていく快感と、観察する度に見つかる新たな溝。気付けば削り作業の無限ループに飲まれていました。

筆者、出口を見失う

削れば削るほど、研磨の迷宮深くへとハマり込んでいく筆者。当初の計画は崩れ去り、気付けば世間は新しい年を迎えていました。

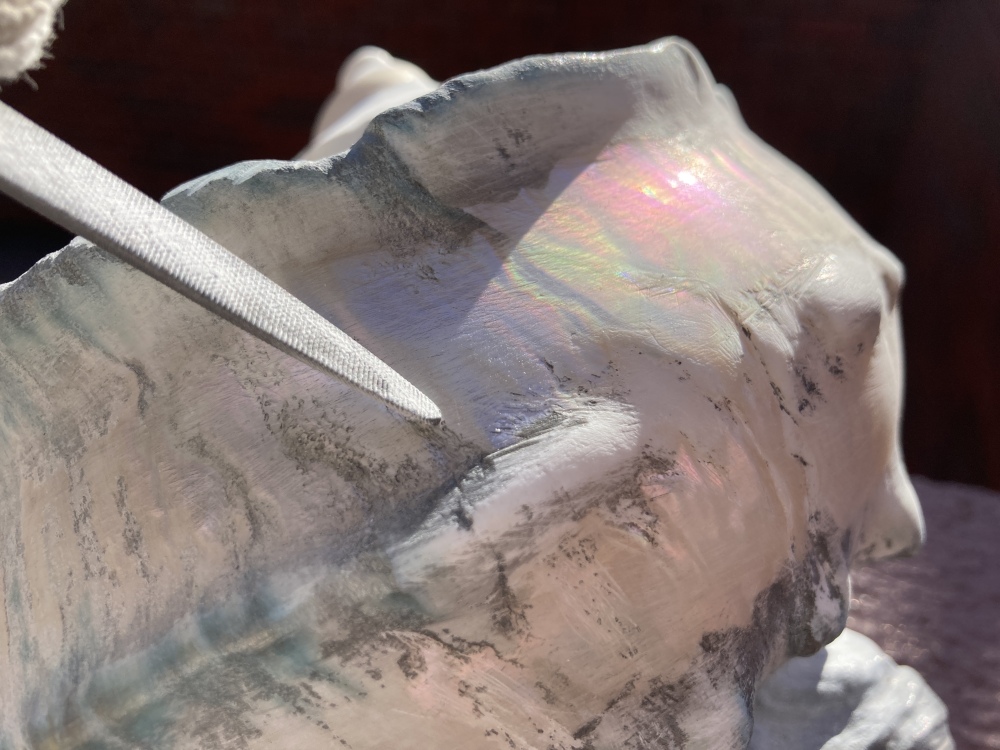

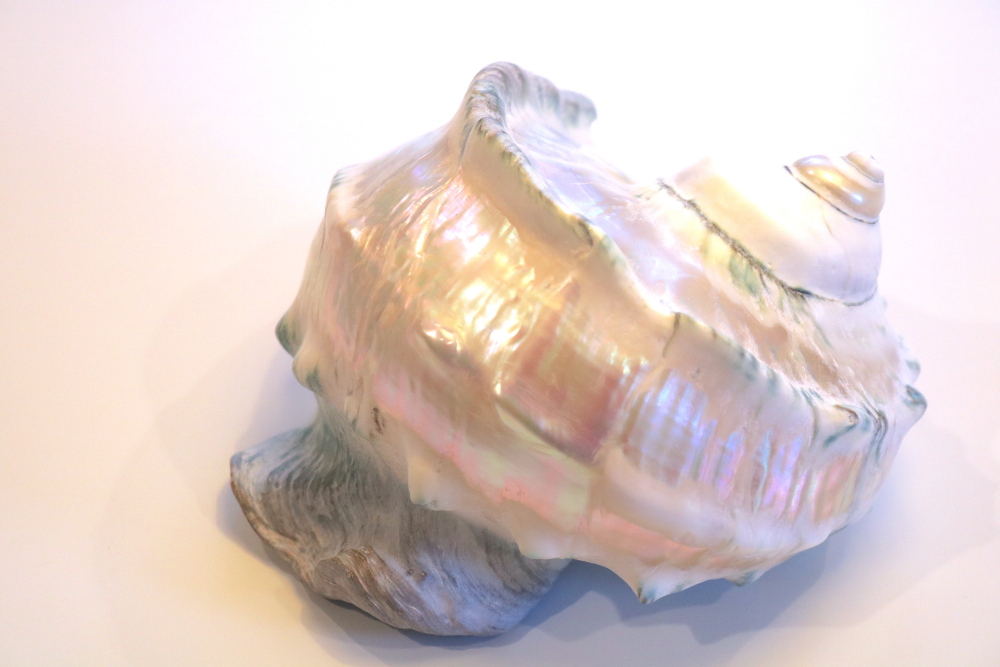

夜光貝の殻は淡い虹色に輝くようになりましたが、これでおしまいにして良いのでしょうか。

最初は「そこそこ輝けばよい」と思っていたのに、今では見つめる度にもっと磨きたい部分を見つけてしまう。だってここにもあそこにも石灰層があるんだもの。そもそも磨き終わりは存在するの? ゴールってなに? おいしいの?

出口を見失った筆者の前に現れたのは、この夜光貝を獲ったご本人、早川さんのコミュニティ投稿でした。

サンダーでの荒磨きが終わりました! ここからは耐水ペーパーで磨いていきます。

早川達也さんのコミュニティ投稿(2022.1.10)より

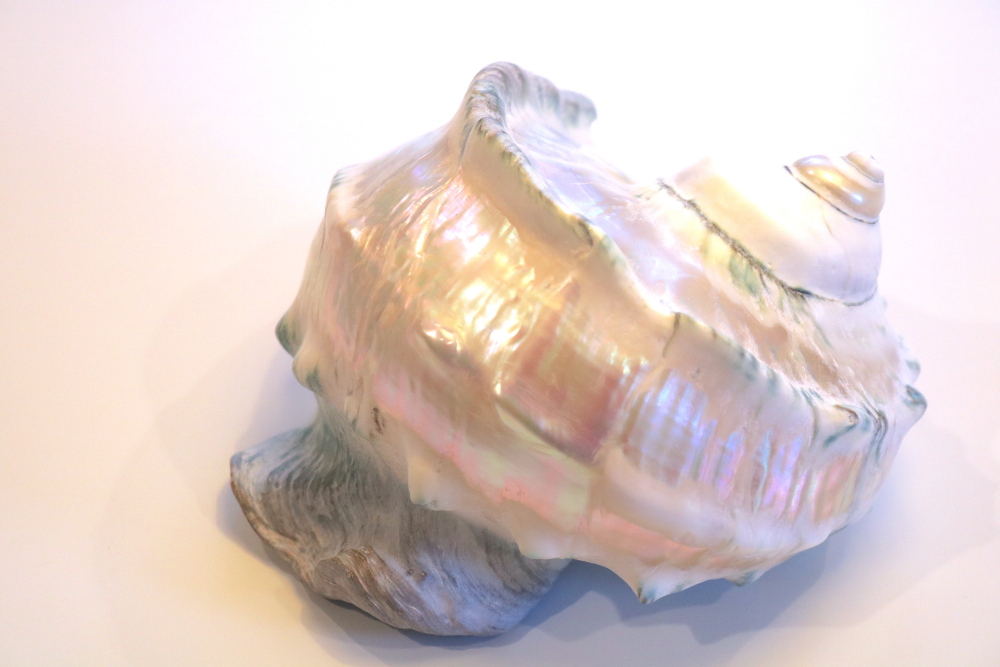

わぁ、きれい。これが粗磨きを完了した夜光貝の姿……ひとつのゴール、そして、仕上げの作業のスタートラインなのですね。

荒削り作業は筆者の在宅ワークのすきま時間にぴったりでした。毎食後の食休みにゴリゴリ、仕事の気分転換にゴリゴリ……そして筆者は気づきました。私はゴールを見失ったのではなく、研磨が楽しいあまりに、この作業を終わらせたくないだけなのかもしれないと。

しかし、それもいつかは終えなければなりません。新年ムードが落ち着きスーパーで恵方巻きの予約が始まった頃、貝殻の背にあたる部分の全体に真珠層が現れ、筆者は荒削り工程に終止符を打ちました。

仕上げ磨きで感動のフィナーレ!

ラストの磨き工程が始まります。ここからは慎重に全て手作業で進めていきましょう。60番から1500番までの耐水ペーパーを準備し、いざ磨きへ。

60番から磨きはじめ、目立つ傷を消し、徐々に目を上げていきます。600番まで目を上げたところで、かなり表面が滑らかになったように感じました。

ここで試しに、研磨剤で磨いてみることに。貝殻をよく水洗いし拭きあげた後に、研磨剤を塗布し、乾いた布で磨きます。

ごしごしと真珠層を拭きあげていくと……

やったーっ、確かに光っています! 真珠のようです! これが噂に聞く「夜光貝の美しさ」というものなのでしょうか。

昔の人が工芸品の材料にしようと思ったのも、交易品として取引されていたのもよくわかります……いやいやいや、昔の人々はこれをどのように磨いていたの?

令和の研磨ギアを総動員してこれだけ膨大な時間と労力がかかるのに、螺鈿細工が作られた当時は一体どれだけの人と時間が必要となったことか……。想像するだけで愕然としてしまいます。

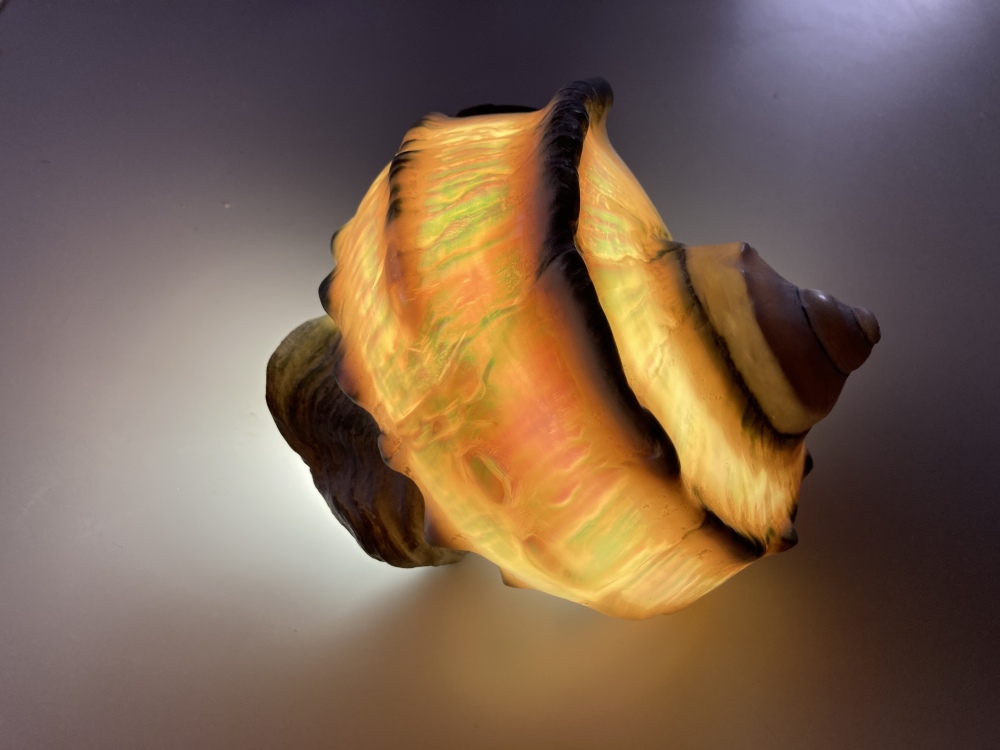

磨き終わった夜光貝はランプシェードになりました

磨き終わった夜光貝を、手つかずの夜光貝と比較してみましょう。

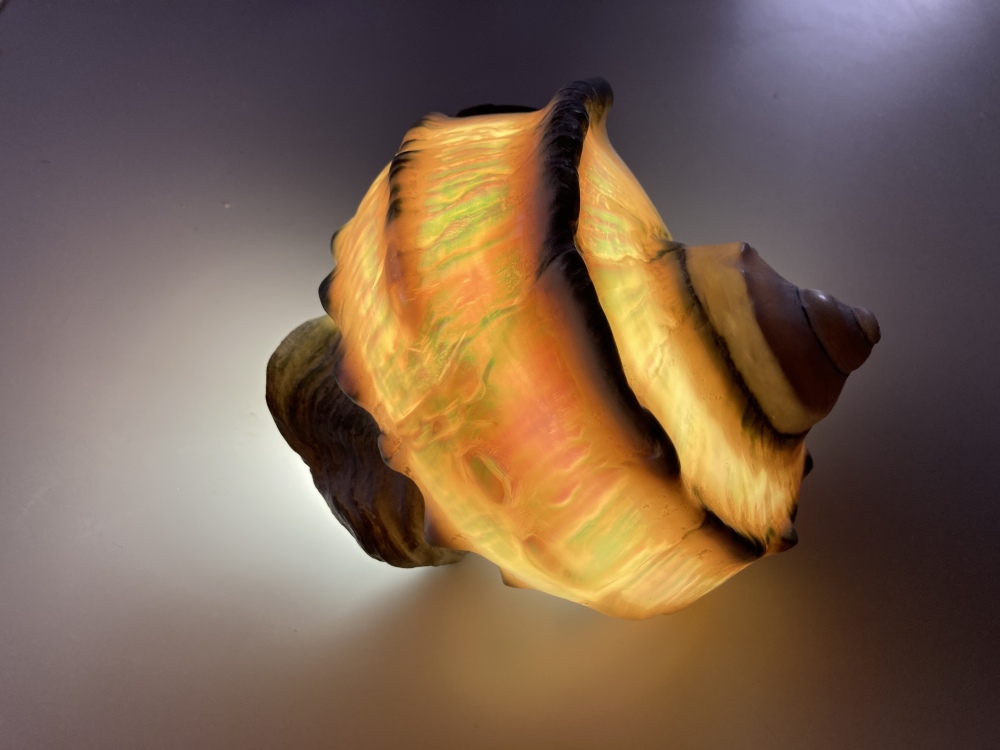

同じ貝とは思えないほどの変貌を遂げましたね。まさかこの茶色の殻の内側に、こんなに真っ白で光り輝く姿が隠されていたとは。驚きです。

アクセサリーとして活用するには、これをグラインダーなどで解体し、さらに磨きをかけていきます。ですが、毎日眺めていたこのフォルム。どうも愛着が湧いてしまって……う〜ん、解体できません。

筆者が特に気に入っている背の部分。質感が切り替わっているのがふしぎ〜

ならば、そのままインテリアにしてみましょう。

置いたままでも邪魔にならないものといえば、ランプ。充電式LEDライトを夜光貝の口にカポッとはめてみます。

ピカッ!

あらまぁ! 内側から光らせてみると、シャボン玉の表面のように真珠層がピンクや緑色に輝いて見えます。

* * *

「夜光貝って磨いたら綺麗らしいし、ちょっと挑戦してみようかな〜?」と、軽い気持ちで始めた貝磨き。気付けば家とホームセンターを何度も往復し、日に日に研磨のための道具が増え、作業する手にはいくつものあかぎれが生まれました。

図鑑やインターネットで調べれば、「夜光貝は磨くと美しくなる貝であること」を知るのは簡単です。しかし、夜光貝を研磨するためにどんな道具が必要なのか、どんな工程で何が大変なのか、そして何よりも、自分の手で生み出した夜光貝の美しさは、実際に磨いてみなければ理解できないことでした。

簡単に情報を得られる現代だからこそ、自分の手を動かして得た経験は財産なのかもしれません。夜光貝よ、新しい世界を見せてくれてありがとう。

関連商品

◎早川達也さんの商品

早川達也さんの商品をもっとみる

夜光貝(ヤコウガイ)を購入

参考文献・参考サイト

- 「食材魚貝大百科 第2巻」平凡社 1999年

- 「小学館の図鑑NEO 水の生物」小学館 2005年

- 宮内庁ホームページ>正倉院>正倉院について>宝物について

文・写真=大城実結、編集=中川葵