東北開墾に東北食べる通信、口癖は「〜ちゅう」。ポケマル代表の高橋博之はご存じの通り、根っからの岩手県人です。そんな高橋が次に乗り込んだのは、都市農業の世界——つまり東京での農業です。

「え、東京に農業なんてあったの?」

と思う方も多いことでしょう。

ところがどっこい、“冷たいコンクリートジャングル”などと揶揄されがちなこの都市にだって、農業が、そして守人が、しっかりと生き続けているのです。

今回の登場人物

高橋博之:東北食べる通信の元編集長で(株)ポケットマルシェの社長。口癖は「〜っちゅう」

高橋博之:東北食べる通信の元編集長で(株)ポケットマルシェの社長。口癖は「〜っちゅう」

小野淳さん:このトークイベントの司会。東京都国立市でコミュニティ農園を運営している。NPO法人くにたち農園の会代表。

小野淳さん:このトークイベントの司会。東京都国立市でコミュニティ農園を運営している。NPO法人くにたち農園の会代表。

中村克之さん:東京都国分寺市の農家。多品目を育てる中村農園を営む。

中村克之さん:東京都国分寺市の農家。多品目を育てる中村農園を営む。

筆者おおしろ:数々の農家取材を経て農業体力がついてきた、しがないライター

筆者おおしろ:数々の農家取材を経て農業体力がついてきた、しがないライター

地方農業からみた都市農業って?

この夜、高橋が訪れたのは、東京都港区のとあるビル……その名も「東京農村」でした。

「東京農村」は、東京の農業を応援するコミュニティハブ。都市農業にまつわるさまざまな”コト”や”ヒト”が集まるディープな空間です。

都市と地方のかき混ぜ棒こと我らが高橋博之は、2019年6月でオープンから1周年を迎えた東京農村のアニバーサリー記念トークセッションにご招待いただいたのでした。

開口一番、東京農業を夜空に瞬く不動の北極星に例えた高橋。過去にも何度か高橋の講演を記事にしてきた筆者ですが、このフレーズは初耳でした。

東京農業が第一次産業の北極星とは、一体どういうことなのでしょう? 都市農業が日本の第一次産業全体を導く、ということでしょうか?

高橋の故郷である岩手県をはじめとする大都市圏から遠い地方の農村は、食料生産だけでなく、様々な問題をかかえています。

ポケマル豆知識:地方農村の課題

農林水産省の発表によると、地方から都市部への人口流出に歯止めがきかず、地方圏における雇用環境の悪化や地方活力が低下。これは農業分野においても当てはまり、農水省によるアンケートにて農業者の9割が、農業生産資源の維持が難しいと回答したそうです。*

※参考:(1)地域社会・農村地域の現状と課題 農林水産省HP より

東北の農村から人が消えていく様を目の当たりにしてきた高橋は、住宅地と農地が近接する東京の農業の姿を、生産と消費をつなぐ架け橋に例えました。

地方農業が抱えている問題を解決するには、離れてしまった消費と生産とを、また近づけることが必要であり、離れる前の姿がまだ残されている都市農業は、地方農業にとって道先案内人のようなものなのです。

東京農業の語り部、ここに見参

と、高橋が溢れんばかりの情熱を放ったところで、会場内から声があがりました!

——高橋さん、質問ですが、

——高橋さんは普段何を食べているんですか?

高橋といえば、講演の度に、コンビニ飯や牛丼、ジャンクフードなどをまとめて「工業的食事」と称し、”農”と離れた生活の実例として示していることは、一部の高橋マニアの間では公然の事実です。

2018年の高橋の講演会記事ではこのように話していました。

【平成の百姓一揆】食を考え、生きるを語る。高橋博之の47キャラバン潜入レポートより

東北食べる通信に、ポケットマルシェ。作り手のストーリーとともに血の通った食べ物を届けることにこだわり続けてきた高橋だもの。きっと心にひびく返答をしてくれるはず……!

内心ワクワクして次の言葉を待つ筆者の耳に飛び込んできたのは、にわかには信じがたい単語の羅列でした。

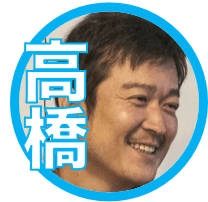

ピリッとスパイスの効いた問いで素の高橋博之を引き出したのは、今回のトークイベントの司会を務める小野淳さん。普段は東京都国立市でコミュニティ農園を営み、様々な農にまつわる体験を提供しています。

写真右が小野さん

そもそも、この小野さん。以前はテレビ番組の制作会社で働いていたそうです。あることをキッカケに、全く畑違いの農業界へ飛び込み、田んぼや畑を新しいアイディアで活用しようとする「はたけんぼ」という取り組みをはじめます。そこで小野さんが目指すのは……

と話しているとこれだけで記事が終わってしまいますので、「もっと知りたい!」そんな方は……

\小野さんの著書「東京農業クリエイターズ」を読んでくれよな!/

——司会(小野):おっしゃる通り、料理するのは時間がかかるんですよね。だからこそ働き盛りの世代は、食や料理が非日常になってしまう

——食はエンターテイメントと?

東京農業だって大変なんだ!

筆者が思わず胸キュンしてしまった美声の主は、東京・国分寺の中村農園で多品目の野菜を栽培する中村克之(かつゆき)さんです。

克之さんは婿入りという形で2008年に就農。江戸伝統野菜の東京ウドや枝豆、トウモロコシ、トマト、きゅうり、オクラなど、年間を通じて多くの野菜をつくっています。

地方(東北)代表の高橋、都市代表の小野さんと中村さん。都市と地方がかきまざる匂いがプンプンする3人の役者が揃ったところで、話題は「東京農業のリアルな姿」に移ります。

人口流出に産業の衰退、集落の消滅と衰退の一途を辿る地方農業に対して、東京を始めとする大都市近郊の農業は「恵まれている」、「産業もたくさんあって羨ましい」と語られがちなのも事実です。

……が!

——東京の農業は区画によって税金も高くついてしまったりと、地方にはない課題もあります。けれど、都市農業として求められている部分も知っている。だからこそ、維持していかなければならないんですよね。

都市農業の実務者の話に高橋も深く頷く

畑は閉じた場所? 開かれた場所?

「地方も都市もそれぞれ異なる農業課題を抱えている」という共通認識が生まれたところで、話題は再び「これ以上農から離れないためのエンタテインメントとは?」へ、ますます急加速していきました。

——なぜ「海外へ旅に出た」ように感じるのか、僕はそれって農業が閉じた世界だからじゃないかなって思うんです。農家の生活や畑がどんどんエンタメ化し、外の世界に開かれていったら、どんどんシームレスになって……。それって何千年も先輩方が築いてくれたサンクチュアリを、僕らが汚すことになってしまうのでは?

——お父さんとお母さん、畑への関わり方が違うと?

変わっていく農業。けれど変えちゃいけないものって?

「”農”から離れない」ために、もっと気軽に畑へ行こうという流れがある中、農家さんが長年守り続けてきた聖域に踏み込んでいいのか。農業のカタチの変化に是非が飛び交います。けれど、ここで一度立ち止まって考えたい。変化を受け容れつつも、「変えちゃいけないもの」が農業にはあるのでは?

——農家には代々受け継がれてきた守るべきこともあると思うんです。変化が求められる今だからこそ、農家さんがきちんと学ぶべきこと、守るべきことってなんだと思いますか?

——土の声、ですか

——なるほど、変わっていくもののなかで、守るべきものもある。それに加えて、行動を消費者に見てもらうというのも重要なポイントですよね。その伝え方や見せ方のアイディアはありますか?

——お二方、それぞれの見せ方があるんですね

——なるほど、具体的にはどのように?

ポケマル社長の高橋に代わって申し上げますと、そういうときこそのストーリーだと思うのです。おいしいイチゴを食べてもらって、お父さんの生き様を物語として伝える。それが食べる通信であり、ポケマルだと思うのですが……社長、いかがでしょう?

作る人、売る人、かき混ぜる人、それぞれの立場から語らった東京農業の姿。登壇者はもちろん、参加者みな抱いた熱い思いがよりヒートアップした夜も、ここでお開きです。

写真中央は東京都国立市で東京農産物の流通を手掛ける株式会社エマリコくにたち代表の菱沼勇介さん

「都市だから、地方だから」という文脈で互いを意識し、時には対立してしまうこともなきにしもあらず。ですが、試しにかきまざってみた結果、目指しているのは同じ景色でした。

生活と農業が近づくその日が来ることを信じて、農業人はそれぞれの場所で紡ぎながら生きるのです。

最後はみんなで、

\はい、かいこーん!/

乾杯ではなく「開墾」を合い言葉に、グラスを掲げる参加者のみなさま

文=大城実結、編集・写真=中川葵