※こちらではポケットマルシェ公式noteにて2022年10月に公開した記事を再掲載しています。

「今日仕事が休みになったので、これから遊びに行ってもいいですか?荷揚げを手伝いたいんです」

「え…?ま、まあいいですよ」

6年ほど前の9月、10月頃のこと。

早朝既に漁に出ていた船長のもとにかかってきた電話の主とは、面識がない。

「で、どなたですか?」

どうやら相手は、食べる通信の購読者でもあり、ポケットマルシェで一度お買い上げしてもらっていたお客さんのよう。

「じゃあ今から東京を出発します!」

「ど、どうぞ。秋田でお待ちしてます。」

「まあくるかな、来ないだろう」くらいの気持ちで

いつものように漁に出ました。

それでいつものように港に夕方戻ったら、

その電話の方が待っていたんですよね。

これは、サービスの使用歴6年目の山本太志さんが、ポケットマルシェの登録生産者となって初期に経験した、ある客さんとのお話です。

「はじめまして」

「はじめまして。ようこそ。」

初対面にしては、あまりに相手方の情報が少ない。

そりゃあ、聞きたいことはたくさんあった。

どうして突然?どうやって秋田まで?

電話口ではわざわざ突っ込まなかったけれど、半日を共に過ごしているうちに、何だかんだ色々と話が弾むうちに、教えてくれたことがありました。

その方は、東京生まれ東京育ちらしく、

九州にいた祖父母さんがお亡くなりになってから、「田舎」にいくきっかけや、そういう人間関係がめっきり無くなってしまった、と話してくれました。

だからか、食べる通信やポケマルで知った僕のことを、なんだか親戚のように感じてくれていたって。

僕ね、その時思ったんですよ。

僕を田舎の従兄弟のお兄さんと思って、会いに来てくれたら。

たまに墓参りに来てくれるくらいの感覚で、町に遊びに来てくれたら。

血縁はないけど、お盆や正月も来て、一緒にご飯を食べに来てもらえたら。

そりゃ僕らは漁師として食べていかなきゃいけないので、やりようは考えなければいけないですけど、やっぱり生産者と消費者っていう肩書きというよりも、両者が血の繋がっていない親戚、「いとこ」みたいなつながりにしていくことに、大きな意味があるな、と。

まさに僕がポケマルでやるべきことはこれだ、と理解したんです。

それからというもの、太志さんの港を訪れた消費者の方々は、この数年間で70人以上にも上ります。

SNSと交通手段が発達した今のこのご時世、きっと物理的には「田舎」がある場所と都心は確実に近くなっている。

であれば、心理的な距離を縮めるきっかけさえあれば、全国に「いとこ」的な関係性を築くこと、「田舎」を持たない人の受け皿になることは、そこまで難しいことではない。

ある早朝の突然の電話は、思いがけずも太志さんに、こうした気づきを与えるだけでなく、様々な変化が起こります。

太志さんはポケマルのお客さまから、こんな言葉をもらうようになったというのです。

「いつまでも待ちます。楽しみにしてます」

大事な人には、納得しないものを送りたくないじゃないですか。

それは、親戚に何か送る時と一緒の感覚で、とにかく喜ぶ顔が見たい、その気持ちだけ。

だから、注文をもらってから、どうしても収穫が芳しくないと、

2週間以上お待たせしてしまうこともしばしば….。

でもありがたいことに、そんな僕の気持ちを理解して、気長に待ってくれるお客さんがポケマルにはいるんですよね。

消費者の方からこのメッセージを貰う度、心の中は、嬉しさ3割、プレッシャー7割。

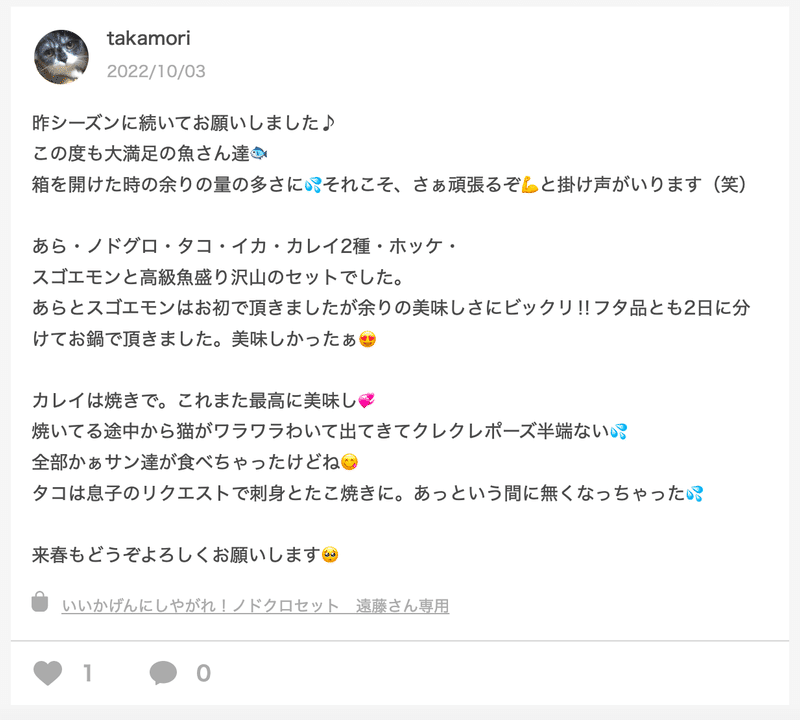

だから、やっと発送できるとなった時には、せっかく待ってくれた皆さんの期待に応えたいと、ついつい予定の2倍、3倍は量を多く入れてしまうんだとか。

「ついついあれも、これも」って、やっぱり実家からの仕送りみたいですよね。

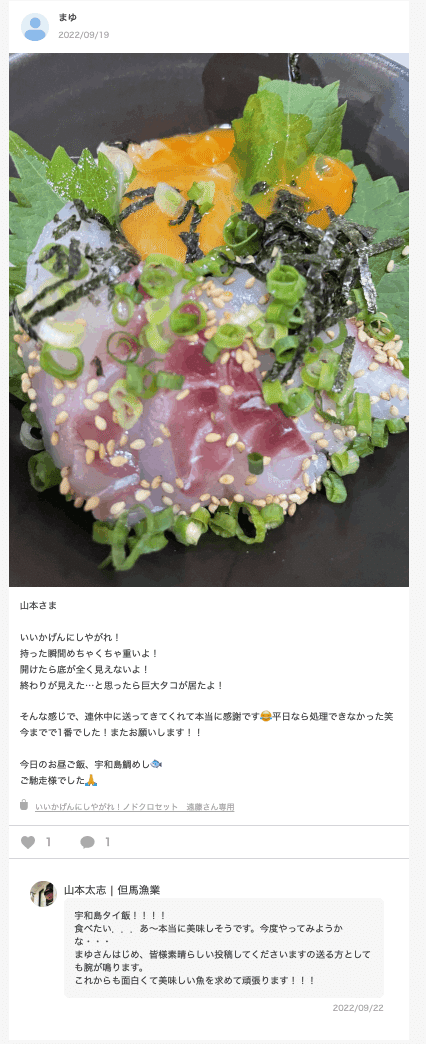

そんな太志さんが築いてきたお客さんたちの関係性は、ポケマルのコミュニティ欄から見て一目瞭然でした。

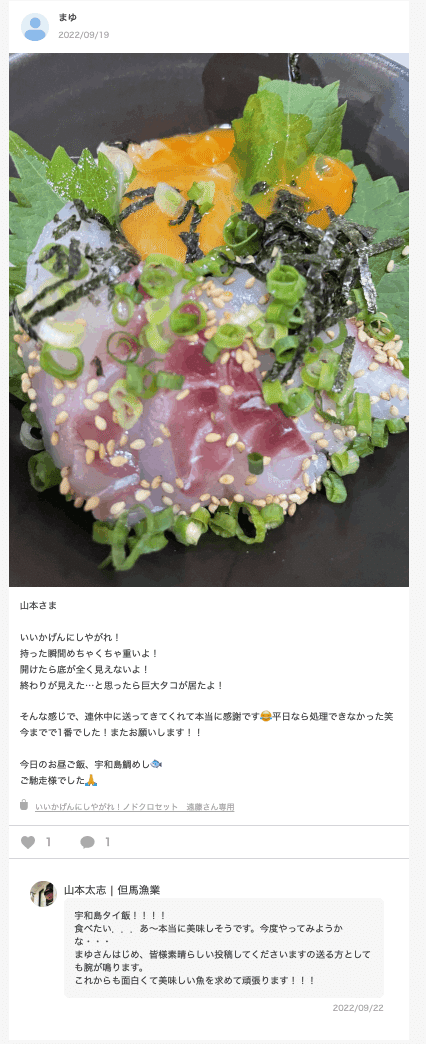

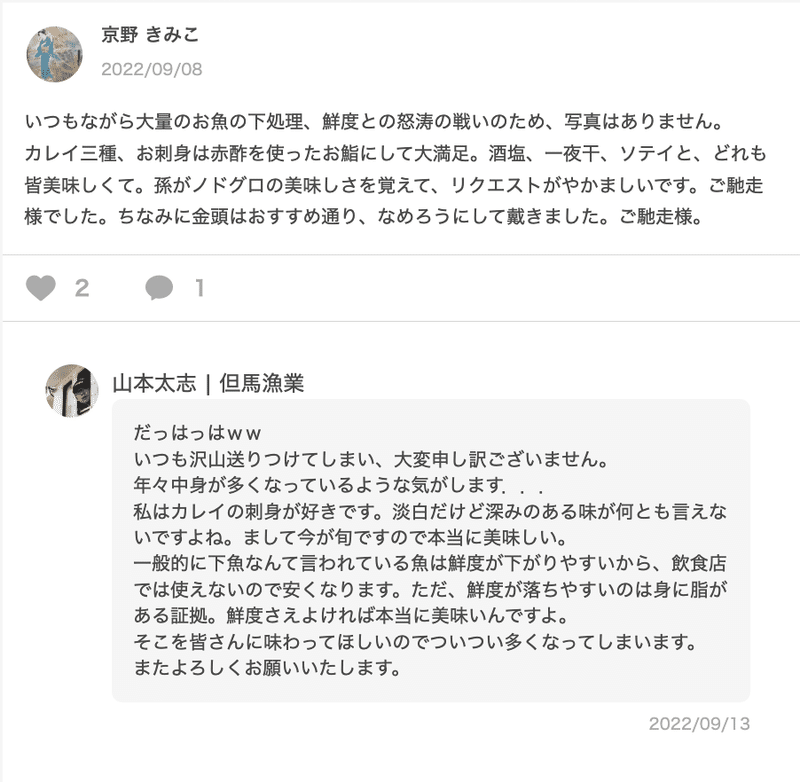

「こんなものが届いた!」

「こうやって調理しました!」

こちら、こんなメッセージと写真によって、絶えず賑わっています。

「いつもながら、箱を受け取った瞬間『重っ!』」

「箱を持ったらめちゃくちゃ重い!底が見えない!」

「大量のお魚の下処理、鮮度との怒涛の戦い」

「さぁ頑張るぞと掛け声が入ります」

などなどの声。

もはや恒例のお祭りのようになっている?!

なんだか皆さんの食卓を近く感じます。

それにしても、生産現場、調理現場の双方から、臨場感たっぷりの写真と実況が飛び交う世界観が新鮮で、ついつい時間を忘れ没入してしまいました。

ああ〜読んでいるだけで幸せ。あれ、お腹が…(ぐ〜)

最近はというとね、

ちょっとコミュニティ欄でハタハタのシーズンを匂わせたら

「出品はまだか」ってお客さんたちから十何件もメッセージが来ました。

僕だって絶対に品質のいいものが漁れるという確証がない間に、注文を受けてしまうのはあまり良くないなと思ってるんだけど、皆さんの熱意に負けてつい先日、出品を開始しましたよ!

秋田の方で、ハタハタは季節を告げるソウルフード。

太志さん曰く、

「死にかけの爺さん婆さんも飛び起きるくらい、地域を活気づけるお魚」

「ハタハタが出てくる10月11月は、高齢者の死亡率がぐんと下がる」

くらいの絶品とのことです。

広報部「(….???そ、それって本当なんですか….?)」

いや〜もう最高だよ。

早めの方が脂が乗っていて、美味しい。

今年の一匹目は、もちろん、はたはた汁で。

今年の一匹目は、もちろん、はたはた汁で。

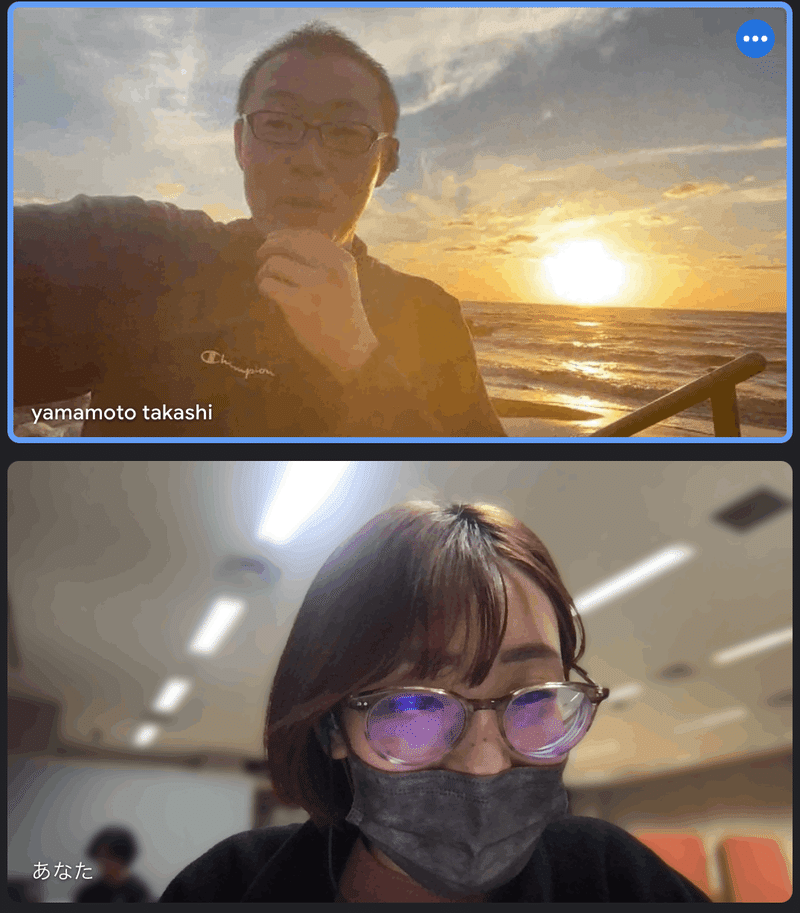

そう話しながら、翌日からあそこの水深500mくらいのハタハタを狙うんだ、と海の向こうを太志さんは指差します。

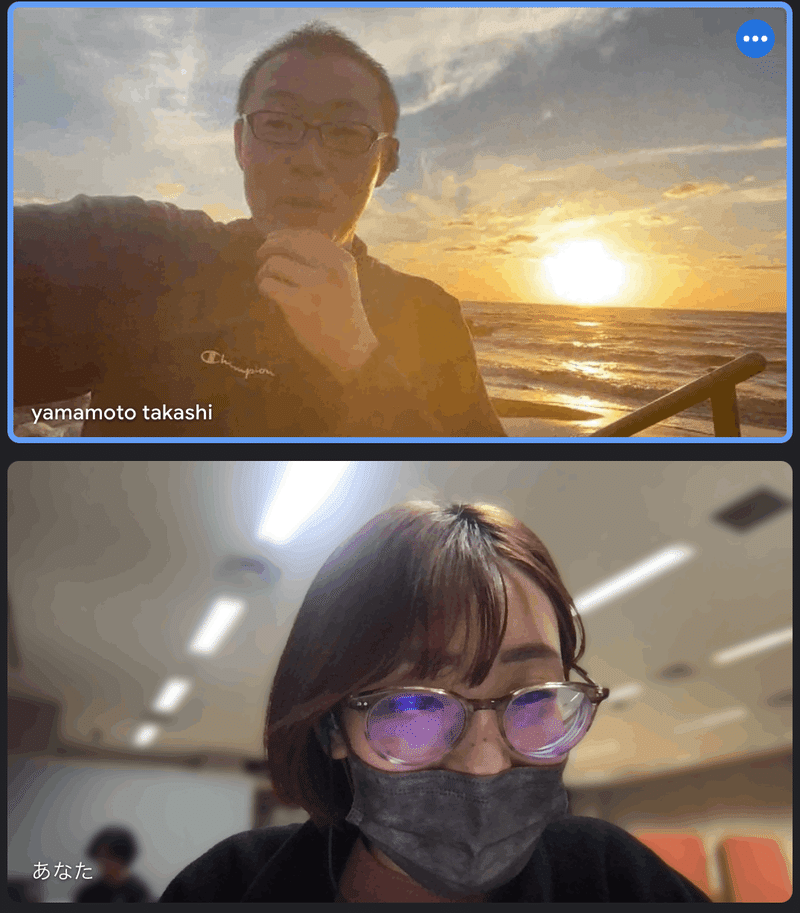

取材時は、ご好意で海から生中継してくださいました。

下方には話を伺いながら、完全ににやついている私。お腹ぺこぺこです。

「特に10月、11月頃のハタハタは脂が乗ってるから、鍋だと勿体無い。ちょっと焼けたくらいの焼き加減で食べるのがおすすめ」との伝言も預かりました。

興奮気味な太志さんを見ていると、やはりハタハタの味にも噂にも間違い無さそうであることが伝わってきました。

今年はぜひ、ハタハタに馴染み深い方も、初めての方も、コミュニティ欄で一緒に盛り上がるべし?!

少しでも気になった方は、こちらの出品ページをチェックです!

Producer

山本 太志さん 但馬漁業|秋田県山本郡八峰町

秋田の最北端で底曳漁業を営んでいる「玄辰但馬丸」です。船長山本太志は3代目、4人の頼れる乗組員たちとともに主にハタハタ・真鱈・ノドクロ・エビ・イカ類を獲っています。その様子を「5人目の陸の乗組員」ことよめここと山本瞳が情報発信をしています。

秋田の魚は、地の利が悪く少量多品種なことから、他県に比べ首都圏にあまり知られていませんが、その分世界遺産「白神山地」の栄養分を食べて育った魚の美味さは「知る人ぞ知る」隠れた逸品です。

四季折々の魚を通して、秋田八森の漁師の喜びや苦悩をを知ってほしい。そして、次世代に残せる漁業づくりに協力してほしいと願い活動しています。

山本太志の商品をもっとみる