Sponsored By 泉佐野アグリカレッジ

「どんな仕事が向いているのかわからない……」

「誰かに迷惑をかけてしまわないか不安……」

みなさんの中にも、こんな思いを抱えながら仕事をしている方がいらっしゃるかもしれません。

学生時代から人間関係の構築が苦手だったり、就職活動うまくいかず自信を失ってしまったりと、さまざまな理由で躓いたまま、

仕事への第一歩を踏み出せずに悩み続けている若者たちは数多く存在します。

そんななか、「泉佐野アグリカレッジ」は、大阪・泉佐野の地の利を活かして、働くことに悩みを抱えている若者をサポートするために設立しました。住む場所や自分に合った働き方、農業をしながらの暮らしについて、一人ひとりの考えや希望にそったあり方を見つけていってもらえたら……そんな思いから生まれた共同企業体なのです。

白菜も生産品目の一つです

都会にも近い豊かな農地。大阪・泉佐野が地の利を活かして取り組む新たなる挑戦

大阪・泉佐野は関西国際空港の玄関口に位置していることから、大阪の他の地域だけでなく日本中の都市・地方とつながり、毎日たくさんの人・物が行き交う活気のあふれる地域です。

海に面しているため漁業はもちろん、長く培ってきた豊かな土壌によって農業も盛んです。泉州ブランドの水なすや玉ねぎ、キャベツなども全国的な知名度を確立してきました。そんな泉佐野の地域性を活かした新たな事業が「泉佐野アグリカレッジ」です。

生産だけでなく、販売や加工も体験できるのも就労体験の魅力の一つ

大阪・泉佐野市で農業を学び、そこから新たな体験へ

泉佐野アグリカレッジは、「NPO法人おおさか若者就労支援機構」「株式会社 泉州アグリ」「有限責任事業組合大阪職業教育恊働機構(A’ワーク創造館)」の3つの団体から成る共同企業体です。それぞれが持つ特性と泉佐野の地域性を活かした新たな取り組みとして「農業体験の受け入れ事業」をつくり出すために設立されました。

農業への興味・関心だけではなく、仕事・就労そのものにいろいろな思いを抱えている方を広く受け入れ、新たな一歩を踏み出すための支援活動を行っています。

「農業がどんなものか体験してみたい」

「6次産業の技術を身につけたい」

「真剣に就農を考えている」

「どんな仕事が自分にあっているかを知りたい」

…などなど。さまざまな思いから参加する方を募っています。

中には長く引きこもっていた方、なかなか仕事が見つからない方など、新たな機会をこの場に求める方もいるでしょう。そんな方たちを懐深く受け入れる存在が泉佐野アグリカレッジなのです。

南海なんば駅にある「Vege Sta.(ベジステ)」では泉州ブランド野菜を販売している

農家さんの指導のもと、泉州ブランド野菜の生産、加工、販売を行う6次産業(*1)から、堆肥作りの技術を身につけるさまざまなプログラムを実施しています。

基本は月曜~金曜の5日を1クールとしていますが、毎日開催しているので、それぞれの都合に合ったスケジュールで参加することができ、延長も可能。しっかりと農の基礎を学ぶことができます。

また、農業技術だけでなく、地方移住を考えている方には、地方での暮らしを学ぶ講座も実施中。農のある暮らしをよりイメージしてもらえるよう工夫されています。

(*1)農林漁業の6次産業化とは、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組です。これにより農山漁村の所得の向上や雇用の確保を目指しています。参考:農林水産省Webサイト

生産体験に参加した方の中には、実際に青森県と大阪府を行き来して生活している方もいらっしゃる

青森・弘前市でリンゴ生産を、石川県加賀市で梨生産を体験する。

この泉佐野でのプログラム体験後には次のプロセスが待っています。それぞれの興味関心度合いに合わせて、次なるステップを検討できるのが「泉佐野アグリカレッジ」の特徴のひとつです。

(1)就労支援運営団体のひとつ「泉州アグリ」への就職支援

泉佐野アグリカレッジの体験者のなかには、実際に農業生産・加工分野にて「泉州アグリ」に就職された方がいます。共同企業体内でも就労実績があることは安心感がありますね。

(2)青森県弘前市のりんご農家、石川県加賀市の梨農家との広域連携

このプログラムで農的なくらしを体験できる場所は泉佐野だけではありません。青森県弘前市のりんご農家や石川県加賀市の梨農家とも広域連携を行っており、生産体験・くらし体験を行うことができます。自治体担当者とのネットワークもあり、移住までの手続きもスムーズです。

泉州アグリのオフィスに飾ってあった「野菜を大切に・人を大切に・可能性を大切に」という社訓。

「みんなでやるために」を考える組織

NPO法人おおさか若者就労支援機構理事、株式会社 泉州アグリ取締役の太田光昭さんはこう言います。

「『農業をやりたい』ではなく、『農業ならできるかも』という感覚で来ていただければいいと思っています。体験していくなかで興味を持ってもらえたらそれだけで構いません」。

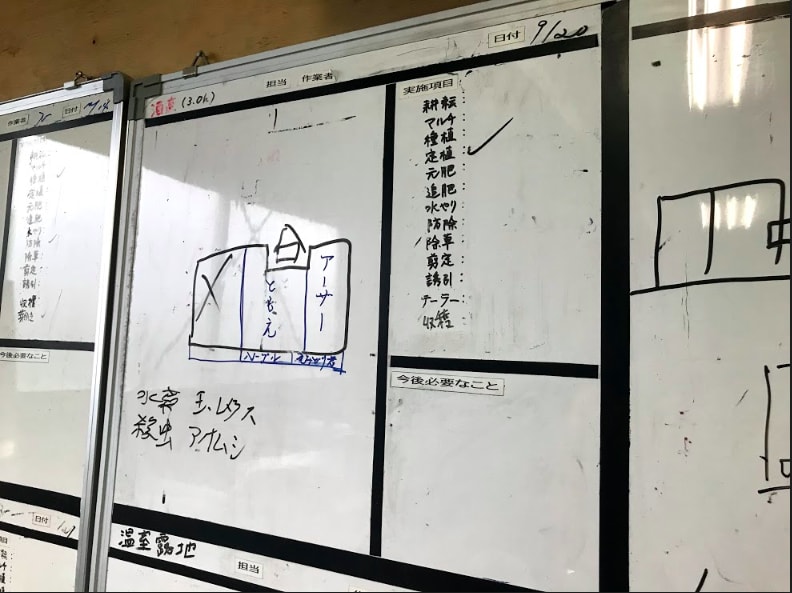

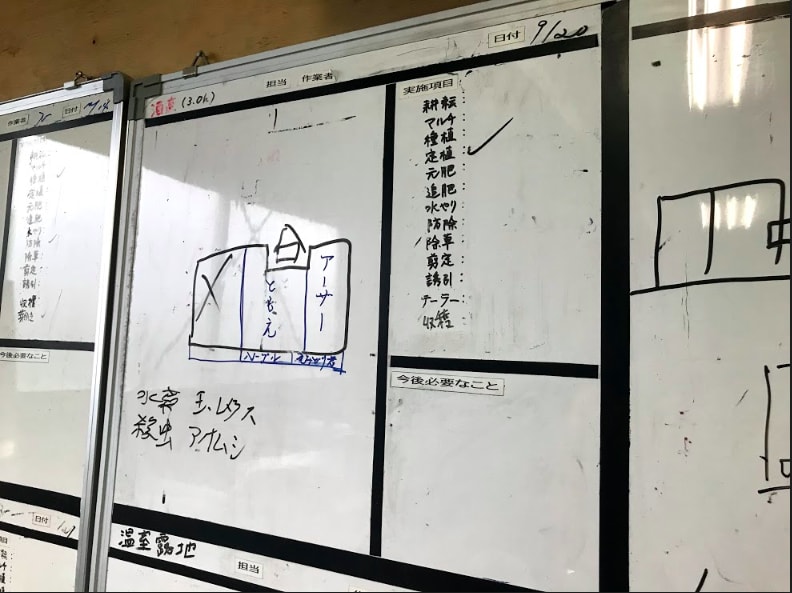

体験者はそれぞれ、ホワイトボードにその人作業内容や作業場所等を細かく記録する

農作業はひとりで完結することはできません。チームのコミュニケーションがとても大切です。口頭でのコミュニケーションはもちろん大切ですが、体験者のなかにはそういったことが苦手な方もいらっしゃいます。

そこで、各作業担当者が「いつ」「どこで」「どんな作業をしているのか」「今後どんな作業を行う必要があるのか」をホワイトボートに随時記入する「報・連・相(ホウレンソウ)」の仕組みを取り入れています。メンバー間の作業引き継ぎを円滑にすることで、週休二日を維持できているのです。

太田氏はこう続けます。

「『みんなでやるためにどうするか』を考える組織であるべきだとスタッフや体験者のみなさんに伝えています。組織だった指示命令系統はあえて設けず、『自立した役割』を経験することに重きを置いています」。

実際に泉佐野アグリカレッジにて就労体験を行った方は2016年度に145名、2017年度では155名。その後、実際の就労に結びついた方は、先述の「泉州アグリ」に就職した方も含めて、各年10名、16名いらっしゃったそう。

農業経験者が少ない大阪府だからこそ、就労体験の際はみんな横並びの1年生。

「よーいどん!」泉佐野アグリカレッジで、新しい一歩を踏み出してみませんか?

→就労体験したい人はこちらから

文=伏見香代子、写真提供=泉佐野アグリカレッジ