ゼロからの開墾

永続可能な農業を

―― 人も自然も搾取しない暮らし

ゼロからの開墾

永続可能な農業を

―― 人も自然も搾取しない暮らし

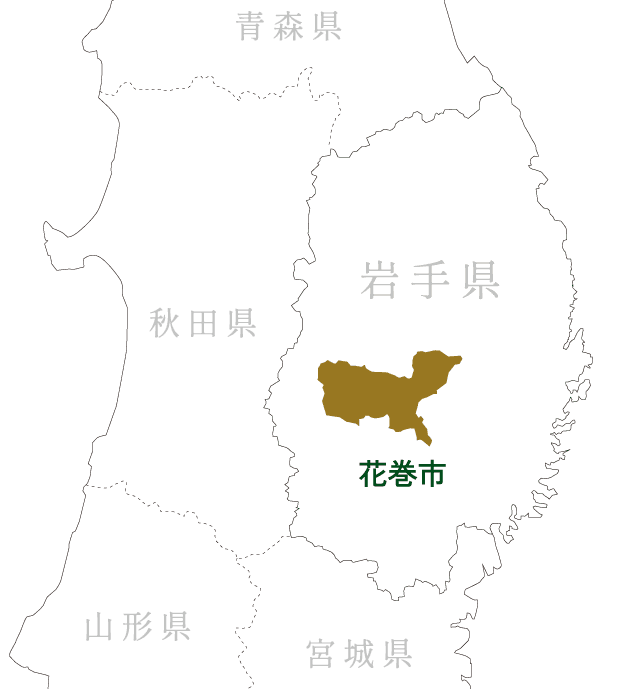

岩手県花巻市東和町

酒匂徹さんと集落の方たちが育てる

文=高橋 博之 写真=玉利 康延

転載:「東北食べる通信」2016年10月号

人と自然が共に豊かになる暮らしを目指す酒勾さんは、日本のパーマカルチャーの先駆者。

過疎化する集落の未来を憂う一方、いつか周辺一帯をエコビレッジにと願い、集落営農で自然栽培のそば作りを始めました。

10年前、私は生まれ故郷の岩手県花巻市で地方議員をしていた。ある夏の暑い日、チラシを配るために農村部の民家を戸別訪問していたら、一軒だけ集落からぽつんと離れたところにある民家を地図に見つけた。アスファルトの道路から外れて、砂利の細い山道を軽自動車で上がっていくと、森の中に息を呑むような世界が広がっていた。それが、自然農園「ウレシパモシリ」だった。

ウレシパモシリとは、アイヌ語で「この自然界そのもの」を意味する。当時38歳だった同農園代表の酒勾徹さん(48)は、自然環境と調和した永続可能な自給的暮らし「パーマカルチャー」なるものを実践していた。私はその世界にすっかり魅了され、以来、何度も足を運ぶことになった。農業という仕事の素晴らしさを知り、農家という生き方を尊敬するようになった原点が、酒勾さんだった。

当時、酒勾さんは妻の淳子さん、そして全国から集まる若い研修生たちと、たくさんの動植物を育てていた。無農薬・無肥料の自然栽培でつくるタカキビ、アワ、ヒエなどの雑穀、50種類以上の野菜、果物、米、麦、また鶏肉、卵、豚肉なども販売し、自家消費していた。味噌や餅、梅干しもつくっていた。自給的暮らしなので食費はあまりかからず、販売で得た現金収入で3人の子どもたちを育てていた。

酒勾さんに農園を案内してもらい、パーマカルチャーの解説を聞く中で、一番印象に残ったのが、ネムノキという肥料木の存在だった。畑の土手に生えるネムノキ。普通の農家であれば作業の邪魔になるので伐ってしまうものを敢えて残しているという。確かに、他の農家の畑では見かけない光景だった。なぜ伐らないのか。

ネムノキの根っこには、根粒菌という微生物がついている。ネムノキが光合成で得た炭水化物や酸素を根粒菌に与えることで、根粒菌は生きることができる。また、根粒菌は空気中の窒素を養分として取り込み、ネムノキに与えることで成長を促す。ネムノキと根粒菌は共生関係にあるのだという。

さらに窒素を豊富に蓄えた木の葉や枝が地面に落ちることによって土を肥やし、そこを住処にする他の植物の生育を助けるとも。

酒勾さんがそのとき言った言葉は、今でも頭に残っている。「ここではすべての存在に意味があり、無駄なものなどない。互いに役割を果たし合い、共生することで、それぞれの存在が成り立っている。共生することで生産性も上がる。これまでの社会は"競争"でやってきたが、これからの社会は"共生”を大事にしていかないといけない」。

人口減少社会の到来で働き手が足りなくなる時代がやってくる。健常者も障害者も高齢者も外国人もお互いの存在を認め合いながら、共に力を合わせていかなければ乗り切れない時代だ。その目指すべき社会が、この小さな農園の中ですでに形になっていたのだ。さらに、目指す理想の農園のビジョンをまず描き、そこからそれぞれの動植物の配置や役割を設計しているという全体最適の考え方にも強く共感した。全体から部分を見る目。

すべては相互に関連しているのだから切分けて考えるのではなく、それらの集合体である生態系「全体」から各動植物の「部分」がどうあるべきかを考える。それが結果として、個々の力を引き出すことになり、全体としての力も最大化させる。拡大成長期に分業が極度に進み、部分最適の考え方が染み渡った日本社会において、パーマカルチャーの全体最適の考え方は新鮮だった。それにしても、あるべき社会像まで口にできる農家は滅多にいない。こういう思考が生まれる背景には何があったのだろうか。

酒勾さんは、今の農園がある花巻市に隣接する北上市で生まれ育った。両親がクリスチャンで、日曜日には教会に通っていた。人間教育を重んじる新潟市のミッション系の高校に進学した。

アジアやアフリカの飢餓問題について学び、同級生とディスカッションした。世界には搾取する側と搾取される側があり、自分たちの暮らしは搾取する側にあることを知り、愕然とした。途上国の農村開発について学ぶ体験学習でボランティアの活き活きした姿に触れ、国際協力の仕事に興味を持った。途上国で農業技術指導をする将来を描き、千葉大学園芸学部に入学した。

ほどなく有機農業が盛んな千葉県三芳村に通うようになり、休学して住み込みで働くようになった。最初、自給して自立した暮らしができれば途上国を搾取しなくても済むと、地域内循環を掲げる有機農業の理念に希望を見出していた。しかし、現実には日本の有機農業の多くが、農場外に大量の有機質肥料を頼り、家畜の餌の多くを海外からの輸入に依存して成り立っている現状を知り、疑問を感じ始めた。

そんなとき、三芳村でゴルフ場開発問題が沸き起こった。有機農家は反対運動を展開し、酒勾さんも加わった。しかし、荒れる一方の中山間地域の遊休農地や里山の活用方法の代替案を示すこともなくただただ反対している運動のあり方に、これでいいのだろうかと首を傾げるようになった。また当時有機農家は地域で孤立していた。自分たちこそ本物の農業をやっていて、それ以外の慣行農業は偽物だという意識が、周囲の農家との軋轢を生んでいるのではないかと、酒勾さんは感じた。